GPGPU偺奣擮偑採埬偝傟偰埲崀偺10悢擭娫丄堦墳偼偦偙偦偙嫮椡側GPU偺搵嵹傪怱妡偗偰偒偨傕偺偺丄偦傟傪晛抜偺塣梡偱桳岠妶梡偱偒偰偄偨偐偲尵偊偽斲側忬嫷偑懕偄偰偒偨丅

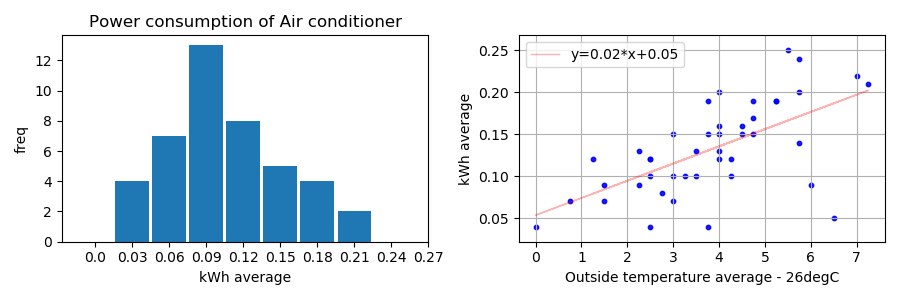

偑丄偙偺悢偐寧娫偼崱傑偱偵側偔GPU偺壱摥棪偑忋偑偭偰偒偨丅丂NVIDIA Broadcast偟偐傝丄偦偟偰SRCNN偼旕忢偵QOL偵婑梌偟偰偄傞丅

備偔備偔偼儘乕僇儖GPT偺塣梡偑偱偒傞傛偆偵側傝偨偄傕偺偩側丄偲偟傒偠傒巚偆丄崱擔偙偺崰丅

|

亙Windows 3D價儏乕傾乕 偭偰堄奜偲巊偊傞偐傕両亜 丂Windows僗僞乕僩儊僯儏乕偺愭摢偵搊榐偝傟偰偄傞傾僾儕偼丄懡偔偺応崌偱乽3D價儏乕傾乕 乿偩偲巚偆丅仺 丂偦傟偲摨帪偵丄堦搙傕巊偭偨偙偲偑柍偄傾僾儕偺昅摢偱傕偁傞傛偆側婥偑偡傞丅丂壗偐桳堄媊側巊偄曽偼柍偄偩傠偆偐丠 丂偝偰丄榖偼曄傢傞偑丄岺妛宯恖娫偨傞傕偺丄帺慜偱PC娐嫬偵偪傖傫偲偟偨CAD偑柍偄偲僟儊偩傛側乕丄偲Rhinoceros傪峸擖偟偰偐傜16擭偑宱偭偰偄偰丄崱偲側偭偰偼僶乕僕儑儞傾僢僾旓梡傪孞傝曉偟嫆弌偟偰偄傞桞堦偺傾僾儕偵側偭偰偟傑偭偰偄傞偙偲傕偁傞偺偱丄愜妏側偺偩偟丄傛傝僋儕僄僀僥傿僽側惗妶偺婲揰偺堦偮偲偟偰丄傕偆彮偟桳岠妶梡偟偰偄偒偨偄傕偺偩側丄偲忢乆丅 丂偦偙偱榖偑宷偑傞偺偩偑丄嶌惉偟偨3D儌僨儖傪愢柧帒椏偵棙梡偡傞偲偐偄偄傛偹丄偩偗偳Rhinoceros杮懱傪帩偨側偄恖偱傕巊偊傞昞帵庤抜偑昁梫偱丄堦墳岞幃偺僆儞儔僀儞價儏乕儚乕偑偁傞偵偼偁傞偺偩偗偳丄偙傟傪棙梡偡傞偵偼愢柧憡庤偵惗僨乕僞傪搉偝側偄偲側傜側偄偺偼偪傚偭偲傾儗偱傕偁傝丄偙偙偼傗偼傝昗弨壔偑恑傫偱偄傞WebGL側傜扤偱傕3D價儏乕傾乕偱娤傟傞傛偹乕乮乧偲偄偆偐丄PowerPoint偱3D儌僨儖偺揬傝晅偗偵巊偊傞儊儕僢僩傕戝偒偄傫偠傖側偄丠乯丄偲偄偭偨棳傟偱丄gltf僨乕僞傪弌椡丒妶梡偡傞曽朄偵偮偄偰丄嵶乆偲偱偁傞偑柾嶕傪偟偰偒偰偄偨丅 丂偙偙偱栵夘側偺偑丄Rhinoceros偵偼gltf傪弌椡偡傞婡擻偑柍偄偨傔丄僾儔僌僀儞乮椺丗AtStudio乯棅傝偵側傞偺偩偑丄偙傟偑偳偆偵傕晄埨掕偱丄戝偒側儌僨儖偑惓忢偵弌椡偱偒側偐偭偨傝僄儔乕傪揻偄偨傝偱丄塣梡忋偺僲僂僴僂偱壗偲偐懳墳偟傛偆偲婃挘偭偰偼偒偨傕偺偺枹偩埨掕偡傞偵帄傜偢丄偦偆偙偆偟偰偄傞娫偵僾儔僌僀儞攝晍偑廔椆偟偰偟傑偭偰偄偨丅 崲偭偨丅 丂偦偙偱暿偺曽朄傪夵傔偰扵偟偨偲偙傠丄Blender傪棙梡偡傞乮傾僪僆儞奼挘婡擻傪宱桼偟偰Rhinoceros偺昗弨曐懚宍幃.3dm僼傽僀儖傪僀儞億乕僩仺Blender偺僄僋僗億乕僩婡擻宱桼偱.glb曐懚偡傞丄偲偄偭偨乯儖乕僩偑偁傞偙偲傪抦傝丄悘暘偲慜偐傜SSD偺旍傗偟偵側偭偰偄偨Blender傪嵟怴斉偵峏怴偟偰偐傜僀儞億乕僞乕傪摫擖丄摦嶌妋擣偟偰傒偨丅丂婔偮偐偺栤戣偑偁傞乮嘆晄壜帇儗僀儎乕偑壜帇忬懺偱僀儞億乕僩偝傟傞仺Blender忋偱偺曇廤偑昁梫丄嘇怓傗斀幩丒奼嶶側偳偺婎杮儅僥儕傾儖偼懳墳偡傞偑僥僋僗僠儍傗摟柧搙偼僀儞億乕僩偝傟側偄偭傐偄仺彮側偔偲傕摟柧搙偼Blender忋偱儅僥儕傾儖曇廤丒愝掕偑昁恵両丄etc.乯傕偺偺丄億儕僑儞偺攋抅傗嵗昗宯偺柕弬偲偄偭偨3D儌僨儖曄姺偵偁傝偑偪側柺搢偼堦愗柍偔丄朷奜偵偆傑偔偱偒傞偙偲偑妋擣偱偒偨丅 橣岕丄橣岕丅 丂備偔備偔偼WEB儁乕僕傊杽傔崬傫偱娤傟傞傛偆偵偡傟偽妶梡偺暆偑峀偑傞傛偹乕丄偲Three.js傕帋偟偰傒偰偼傒偨偺偩偑丄儘乕僇儖偱僥僗僩偡傞偵偼摦偐偡偺偵庤娫偑偁偭偰丄偪傚偭偲柺搢偝偑愭偵棫偭偰偟傑偆丅 傑偀丄巇曽側偄偺偐側丅 偪側傒偵丄Three.js宱桼偱昞帵偡傞偵偼偒偪傫偲偟偨徠柧傪柧帵揑偵愝掕偟側偄偲恀偭埫/恀偭敀偩偭偨傝嵶偐偄偲偙傠偑尒偊側偔側偭偨傝偲丄怴偨側柺搢偑壛傢傞偺側乕丄偲丅 偁偲丄傔偭偪傖HTML傪庤嶌嬈偱曇廤偡傞偺偱丄25擭慜傪巚偄弌偟偰丄夰偐偟傒丅 丂摉柺偼3D價儏乕儚乕宱桼偑偍庤寉偦偆側偺偱丄愭偢偼偙偪傜偱偺巊偄偙側偟傪帋峴嶖岆偟偰傒傛偆偲巚偆偺偙偲丅 |

|

亙旛朰榐亜

丂16TB+8TB偱塣梡奐巒偟偨弶NAS偱偁傞偑丄婥偑晅偗偽婛偵2擭偑宱夁偟偰偄偰丄巆傝椞堟偑怱嫋側偔側偭偰偒偨仌擇廳壔傪掹傔傞僨乕僞偑憹偊偰偒偨偙偲傕偁偭偨偺偱丄GW傪巊偭偰16TB亄16TB偵曄峏偟偨丅

丂偑丄崱夞偼NAS偺愝掕曄峏傕弶側偺偱丄壗傪偳偆偡傟偽偄偄偺偐傕偝偭傁傝暘偐傜側偄丅 價僋價僋偟側偑傜傔偪傖偔偪傖庤扵傝偱偁傟偙傟愝掕傪扵偟側偑傜偱丄壗搙傕傗傝捈偡塇栚偲側偭偨丅丂巹偺NAS塣梡曽朄偼丄2HDD傪堦偮偺椞堟乮僗僩儗乕僕僾乕儖乯偵傑偲傔側偄丗屄乆偺HDD傪暿乆偺椞堟偲偟偰埖偭偰丄僗僋儕僾僩偱擇廳壔偡傞巊偄曽偱偁傞偨傔丄HDD傪庢傝奜偡偺偱偁傟偽偦傟偵懳墳偡傞媽偄僗僩儗乕僕僾乕儖偺愝掕傪徚嫀偡傞庤懕偒偑昁梫丄偲棟夝偡傞傑偱偵彫堦帪娫丅 怴偟偄HDD傪庢傝晅偗仺怴婯僗僩儗乕僕僾乕儖傪嶌惉仺偦偙偵儃儕儏乕儉傪嶌惉偡傞偺偩偑丄偦偺宍幃傪偙傟傑偱偳偆偟偰偄偨偺偐偺峫偊曽丒宍幃枅偺摼庤晄摼庤傪巚偄弌偡傑偱偵彫堦帪娫丄偦偺屻偱偙傟偲偼暿偵嵞搙儃儕儏乕儉傪嶌惉偡傞庤懕偒偑昁梫偩偲棟夝偡傞傑偱偵彫堦帪娫丄嵟廔揑偵NAS椞堟偲偟偰塣梡偡傞偵偼乽嫟桳僼僅儖僟乗乿傪愝掕偡傞昁梫偑偁傞偙偲傪巚偄弌偡傑偱偵彫堦帪娫丅

丂惍棟偟偰偍偔偲丄偙傫側伀姶偠偐丅

丂嘆QTS>僗僩儗乕僕仌僗僫僢僾僔儑僢僩>乮屆偄僗僩儗乕僕僾乕儖乯娗棟>傾僋僔儑儞>僾乕儖偺嶍彍

丂嘇QTS>僗僩儗乕僕仌僗僫僢僾僔儑僢僩>嶌惉>怴婯僗僩儗乕僕僾乕儖>僗僩儗乕僕僾乕儖偺嶌惉僂傿僓乕僪>僨傿僗僋慖戰>僔僢僋儃儕儏乕儉

丂嘊QTS>僗僩儗乕僕仌僗僫僢僾僔儑僢僩>嶌惉>怴婯儃儕儏乕儉>

丂嘋QTS>僐儞僩儘乕儖僷僱儖>尃尷愝掕>嫟桳僼僅儖僟乗>嶌惉>嫟桳僼僅儖僟乗>

丂偦偺愄乮30擭埵慜乯丄儌僨儉傗僷僜僐儞捠怣僜僼僩愝掕傪娐嫬峔抸偺搒搙丄埲慜偺愝掕曽朄傪朰傟偰枅搙枅搙偺巐嬯敧嬯傪偟偄偰偨宱尡傪巚偄弌偟偨丅

丂偮偄偱側偺偱丄晛抜巊偄偺僶僢僋傾僢僾梡億乕僞僽儖HDD乮4TB+5TB+2TB乯傪峏怴偟偰5TB+5TB+4TB偲偡傞仌埫崋壔傪桳岠偵偡傞偙偲偱丄NAS偲暪偣偰姰慡側3廳壔媦傃偄偮巰傫偱傕堚昳惍棟偱埨怱偱偒傞傛偆側塣梡傪奐巒丅 廔妶偼擔忢揑偵帇栰偵擖傟偰偍偐側偄偲僟儊偩傛側乕偲嫀擭捝姶偟偨偺偱丄彮偟偢偮傗偭偰偄偙偆丅

丂偁偲丄偙偺梕検偵側傞偲丄1Gbps傗USB3.0偩偲揮憲帪娫偑傕偆尷奅偱偡偹丄偪傚偭偲偟偨娐嫬曄峏偱10帪娫偲偐20帪娫偲偐偐偐偭偰偟傑偄丄悢擔娫楢擔楢栭傇偭懕偗偱揮憲偡傞塇栚偵側偭偨丅 彮側偔偲傕LAN娐嫬偺2.5Gbps壔偼墦偐傜偢惍旛偟側偄偲側乕丄偲丄捝姶丅

|

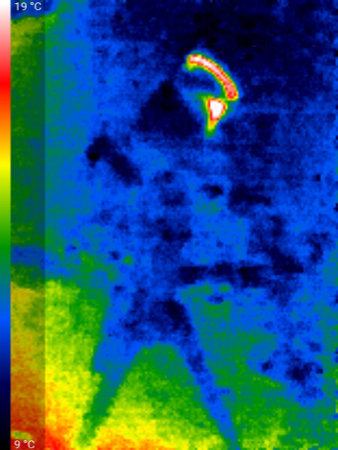

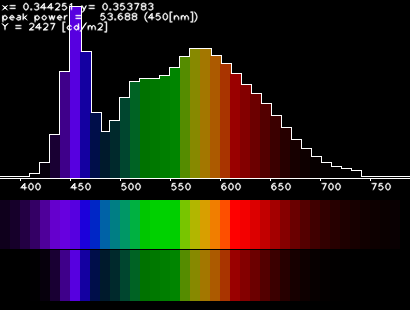

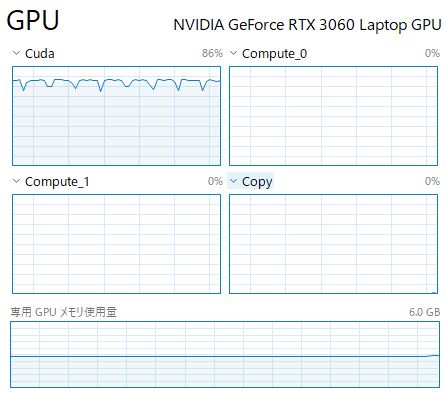

亙乽挻夝憸偼傑偩傑偩waifu2x偑堦斣偩傛偹乕乿偲偐尵偭偰偨偺偑傕偆擇擭敿慜偱傃傃偭偨亜 丂嫀擭埲崀偼GPT偺媄弍偵傛傝妚怴揑側儗儀儖偱AI幚梡斖埻奼戝偟偰偄傞偲偐偺嶐崱偱偡偟丄偦偆偄偊偽SRCNN埲崀僷僢偲偟側偐偭偨Super-Resolution偺暘栰偵偮偄偰傕傏偪傏偪怴偟偄媄弍偑偁傞傫偠傖側偄偐側乕丄偳傫側傕傫偠傖傠偑偄丄偲挷傋偰傒偨傜丄埬偺掕偱丄偄偮偺娫偵偐師偺抜奒偵帄偭偰偄傞偱偼側偄偐偲婥晅偔偙偲偑偱偒偨丅 丂2021擭偵偼師偺抜奒偵帄傞挻夝憸媄弍偑悢懡偔敪昞偝傟偰偄偰丄椺偊偽SwinIR偼GPT偺婎杮媄弍Transformer偐傜拝憐偟偨儌僨儖峔憿偵傛傝僷儔儊乕僞悢偺掅尭乮佮崅懍壔乯傪幚尰偟偨崅儗儀儖夋憸暅尦乮挻夝憸傗僲僀僘彍嫀乯偱挿懌偺恑曕傪悑偘偰偄偰丄偁偲NAFNet傕旕忢偵幚梡揑側幚憰偑朷傔偰岲傑偟偦偆偩丅 GAN峔憿偵妛廗僨乕僞偵岠壥揑側岺晇傪壛偊偨Real-ESRGAN偼婛偵峀偔棙梡偝傟偰偄傞傛偆偱栰椙儌僨儖偑嶌傜傟偰惗懺宯偑夞偭偰偄傞傛偆偩偟丄CNN偐傜CUNet側偳暿儌僨儖偺摫擖偝傟傞側偳尦慶偺waifu2x傕傑偩傑偩嶌傝崬傒偑懕偄偰偄偰丄偦傟傪儀乕僗偵戝検偺嫵巘僨乕僞傕壛偊偰抌偊傑偔偭偨Real-CUGAN側偳側偳丄傛傝庢傝傒偳傝丅 丂摿偵丄Real-CUGAN偼夝憸搙傗僲僀僘偺廮擃惈傕崅偔丄壛偊偰python僗僋儕僾僩偺悧宍傕梡堄偝傟偰偄傞偺偑幚偵婐偟偄丄庤寉偵墳梡娐嫬偑峔抸偱偒傞崅偄幚梡惈傪旛偊偨峔惉偱丄巊偄彑庤偑旕忢偵椙偝偦偆偩偟丄寉偔帋偟偰傒偨偲偙傠偱傕挻夝憸夋幙偼SRCNN斉偺waifu2x傛傝柧傜偐偵崅偄偟丄GPU偺棙梡岠棪傕崅偔丄張棟懍搙傕廫暘擺摼偑偄偔儗儀儖偩偭偨丅 丂峏偵尵偆側傜丄僲僀僘嶍尭岠壥偵傛傞億僕僥傿僽側暃嶌梡偱偁傞媡僴乕僼僩乕僯儞僌偺岠壥偑悢抜嫮椡偲側偭偰偄傞偺傕岲傑偟偐偭偨丅 丂偲偄偆傢偗偱丄晛抜巊偄偟偰偒偨挻夝憸傗僲僀僘張棟梡搑偺栶妱傪waifu2x偐傜Real-CUGAN偵堏峴偡傞偙偲偵偟偰丄sendto傊搊榐偟偨僗僋儕僾僩側偳傪堦惸偵愗傝懼偊偨丅 丂夁嫀偺掅夝憸帺悊僨乕僞偲偐堦妵偟偰張棟偟偨偄丅 |

|

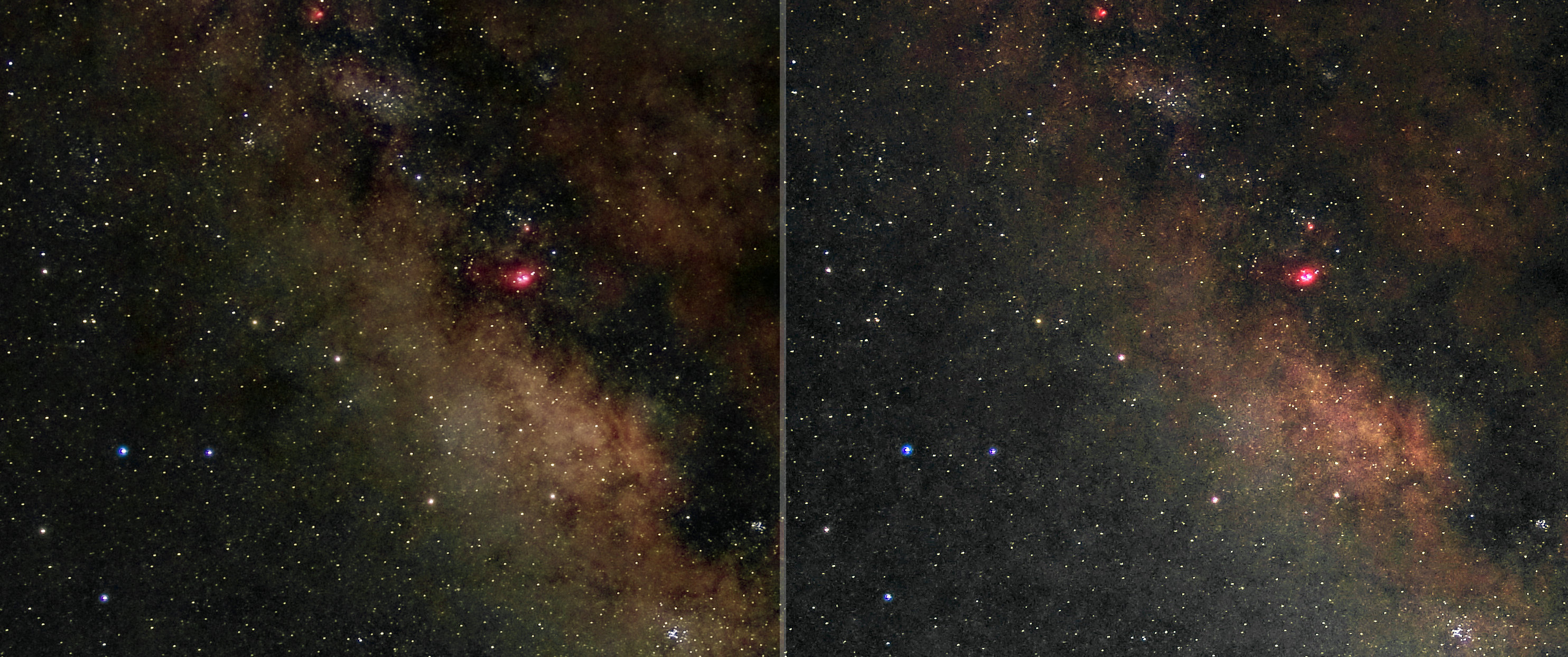

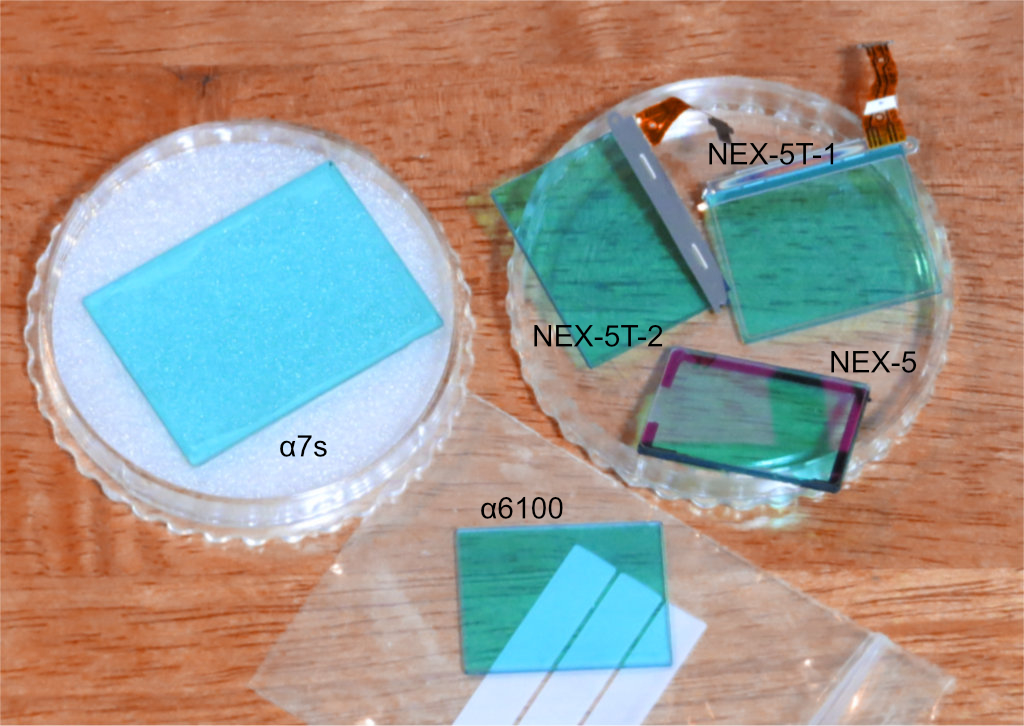

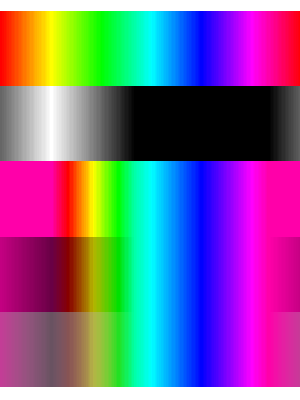

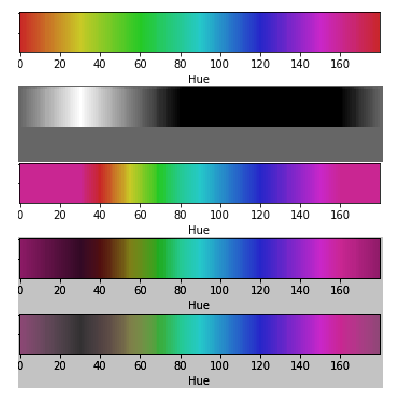

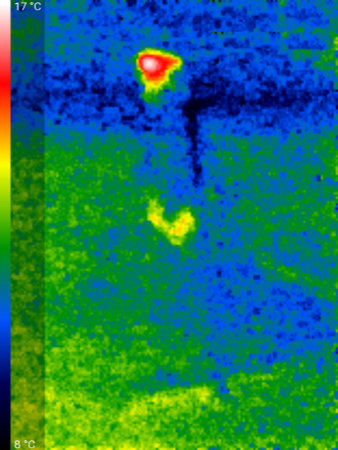

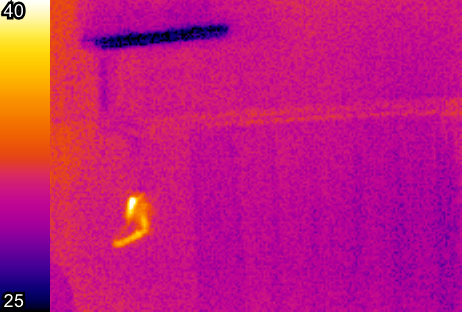

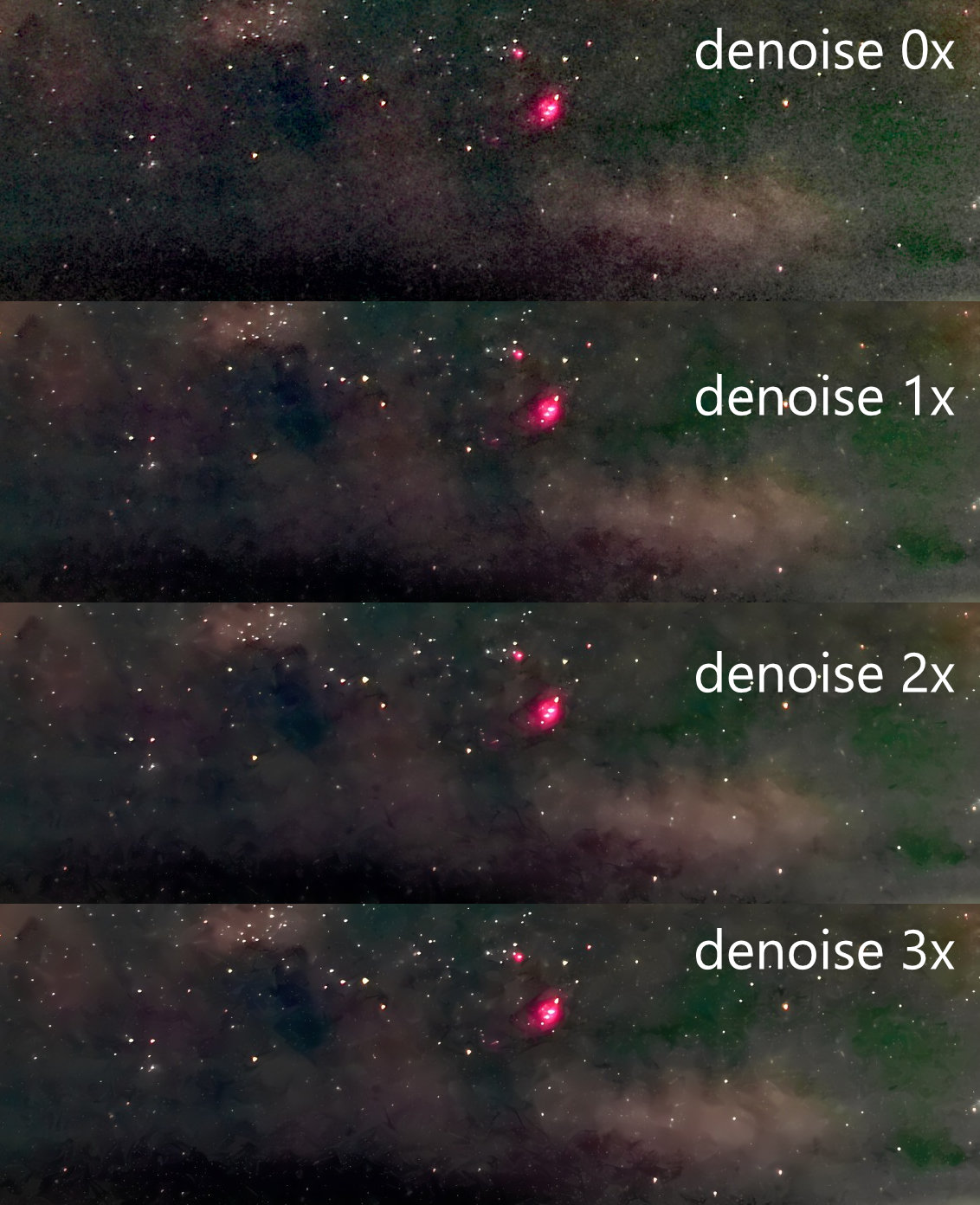

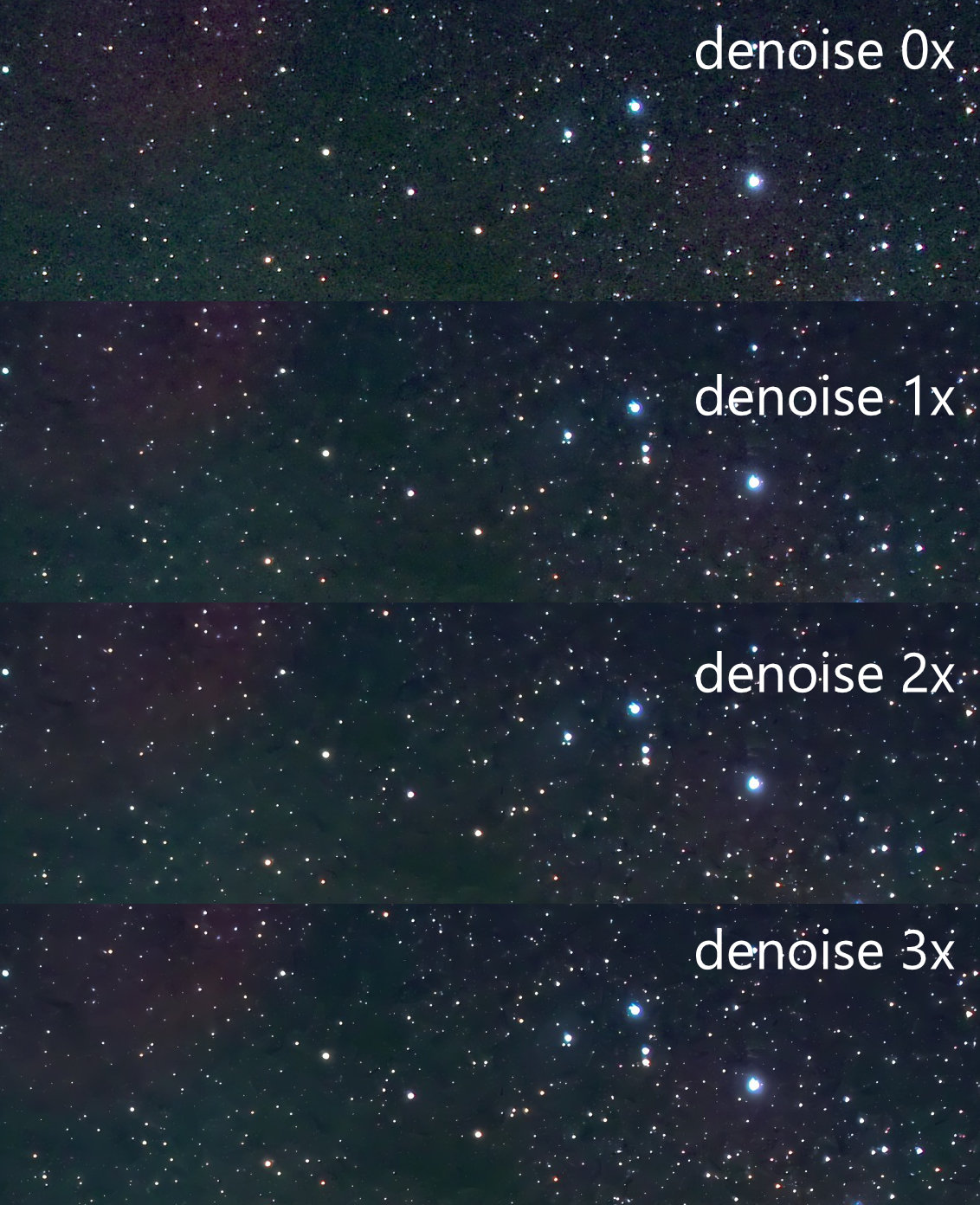

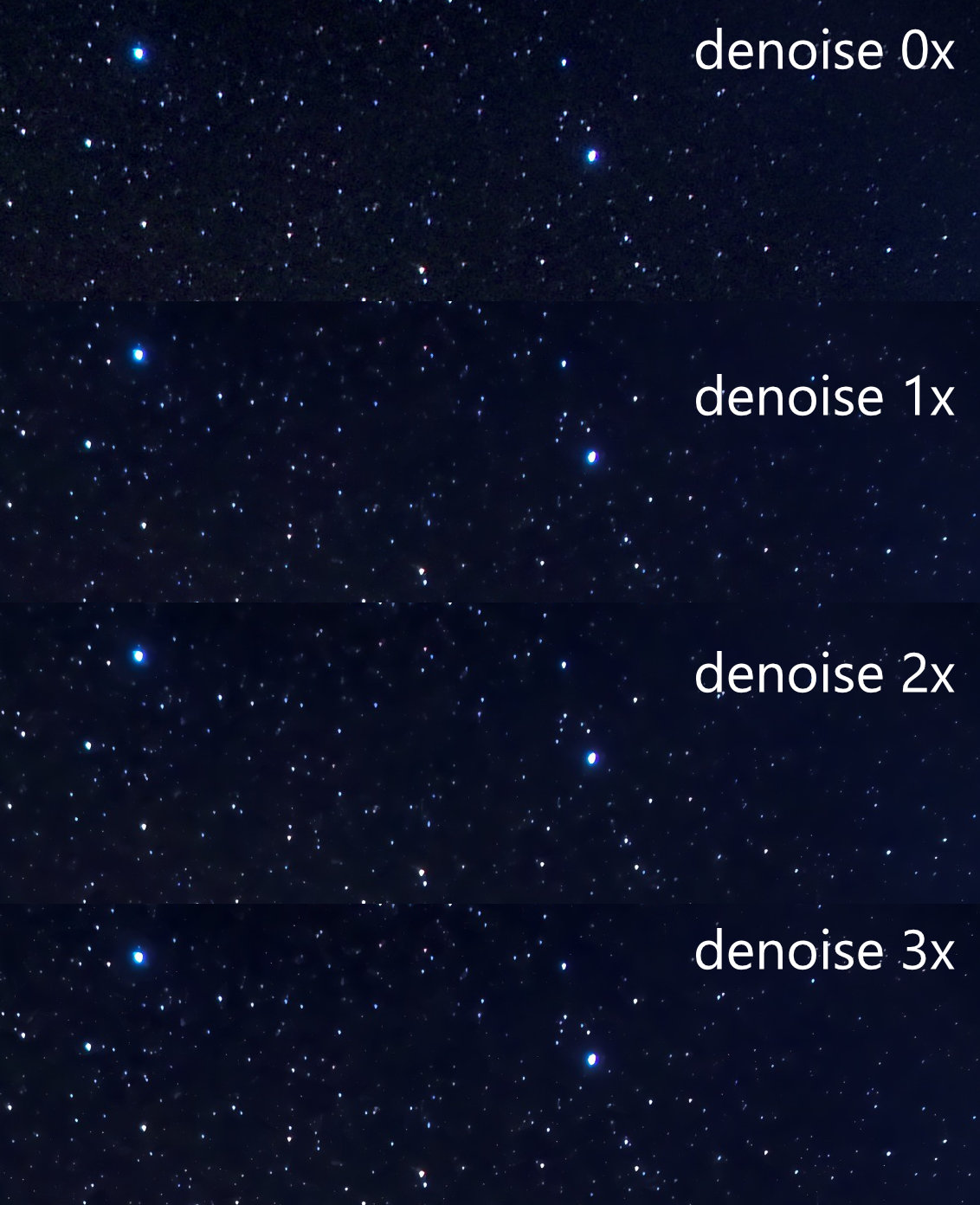

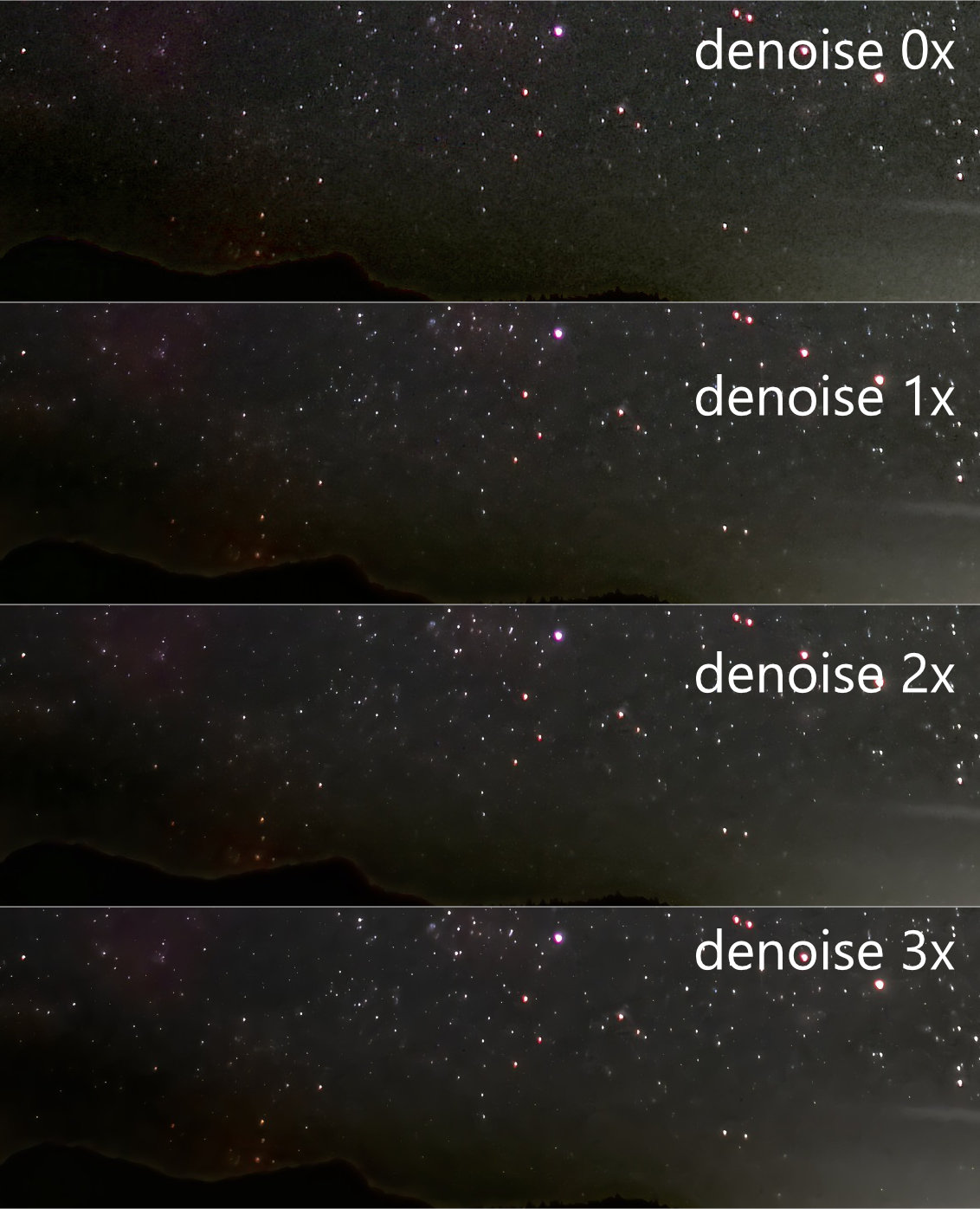

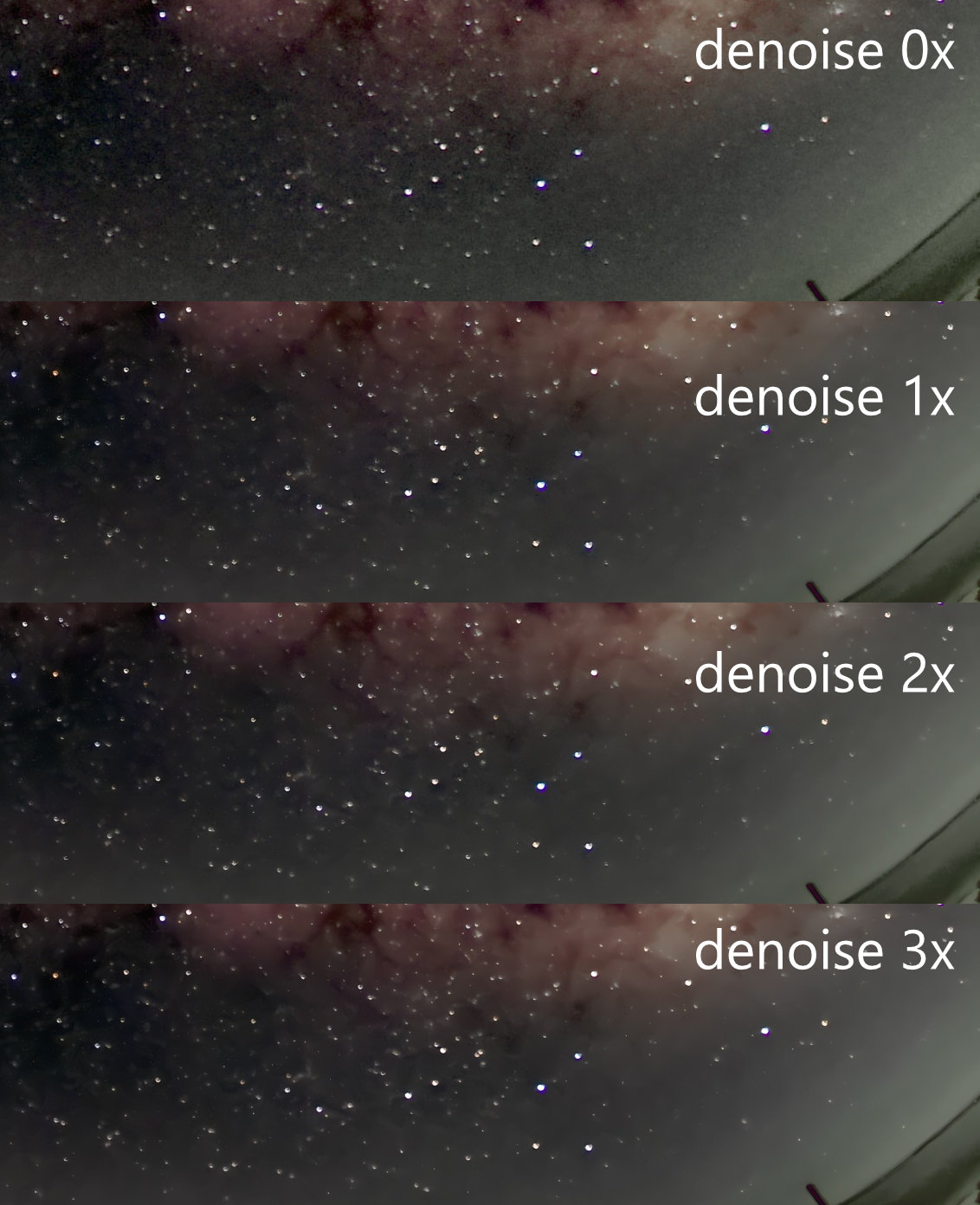

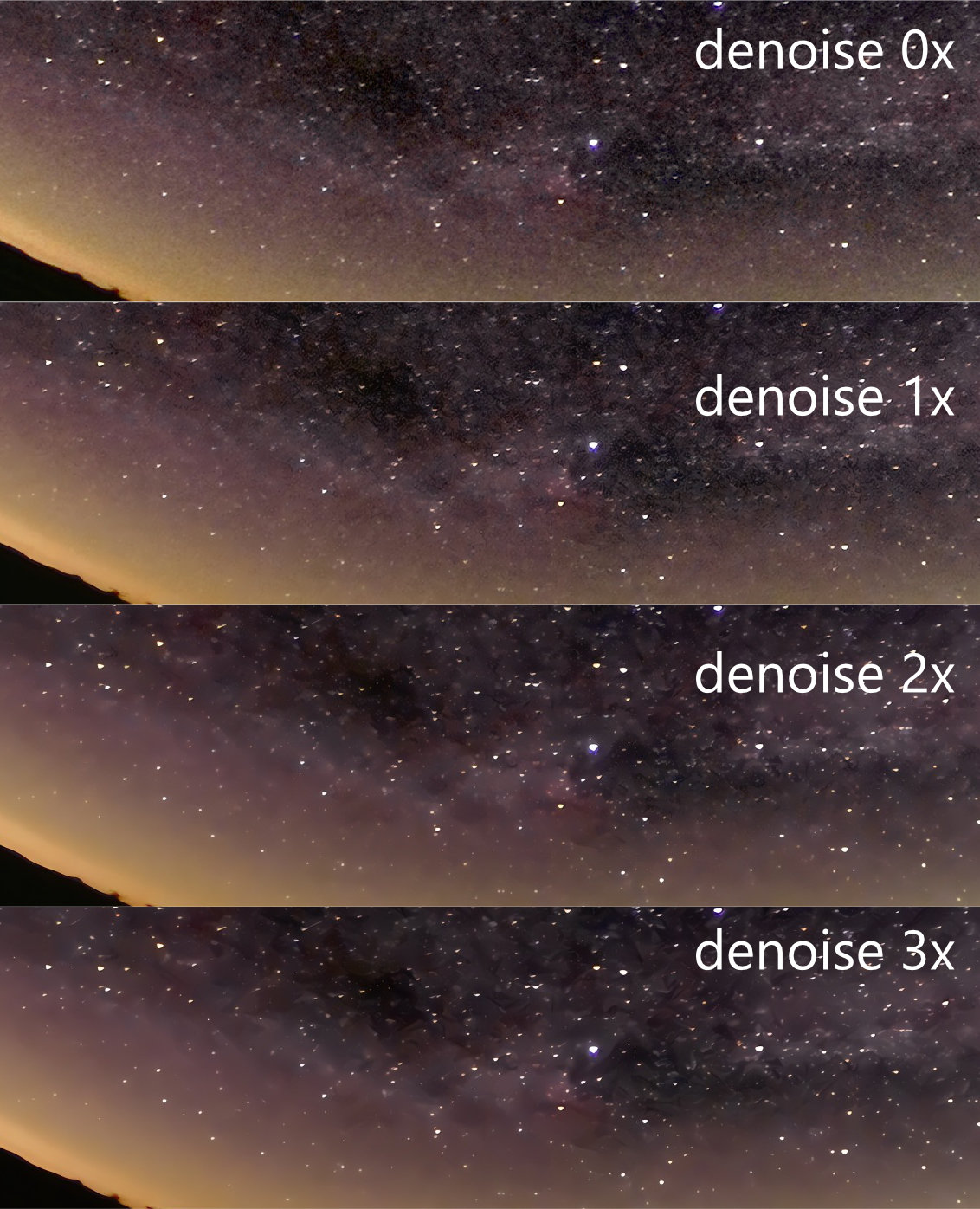

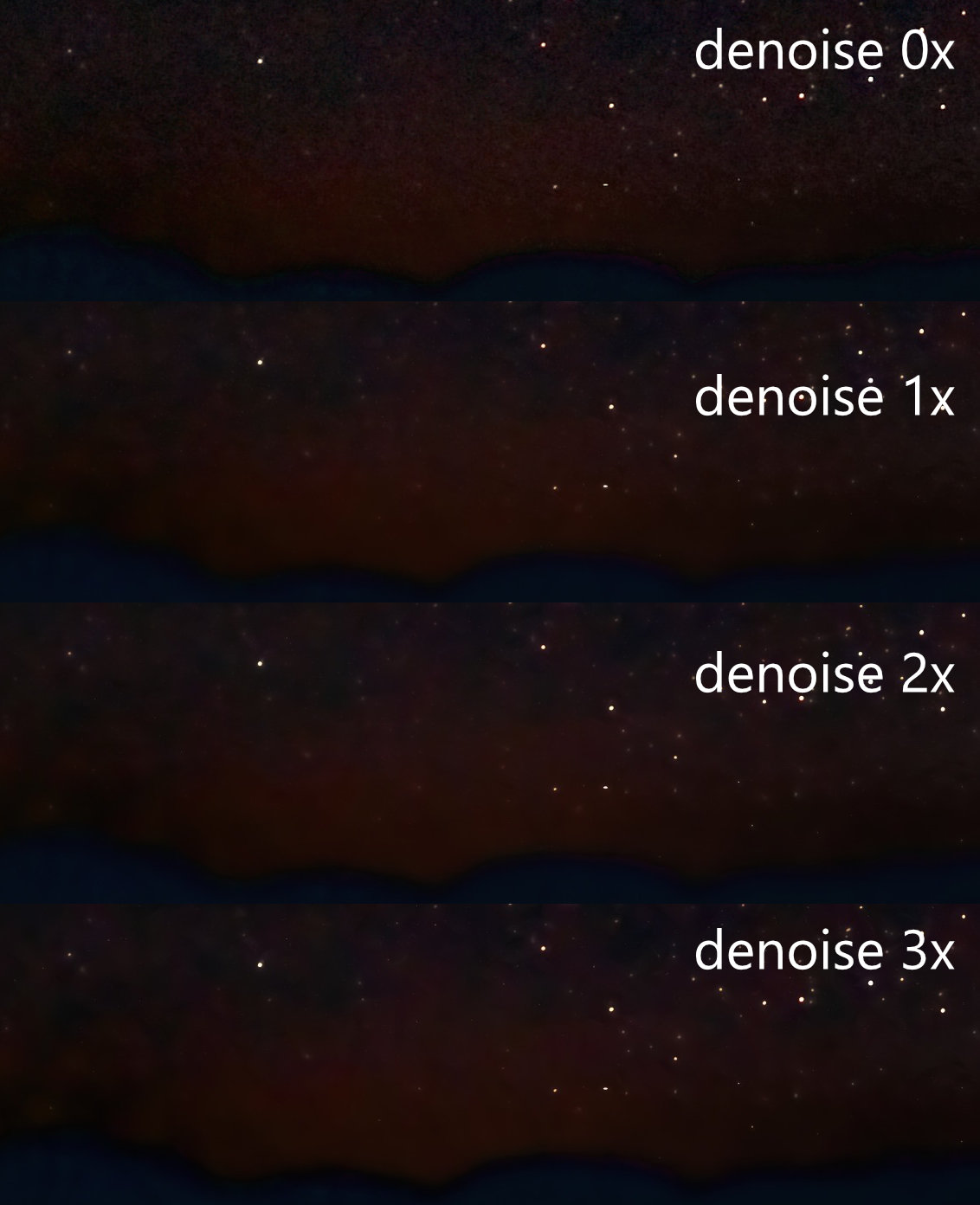

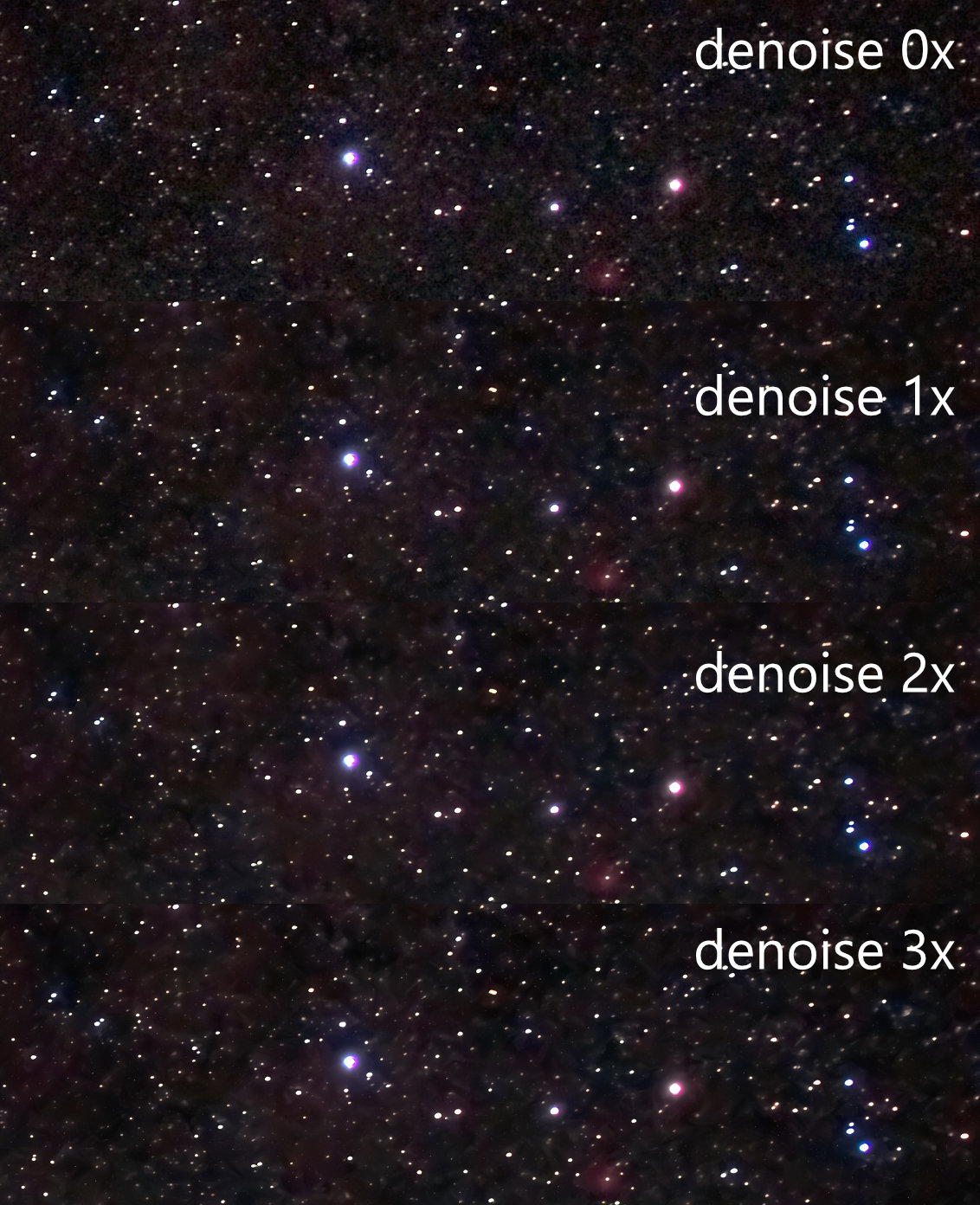

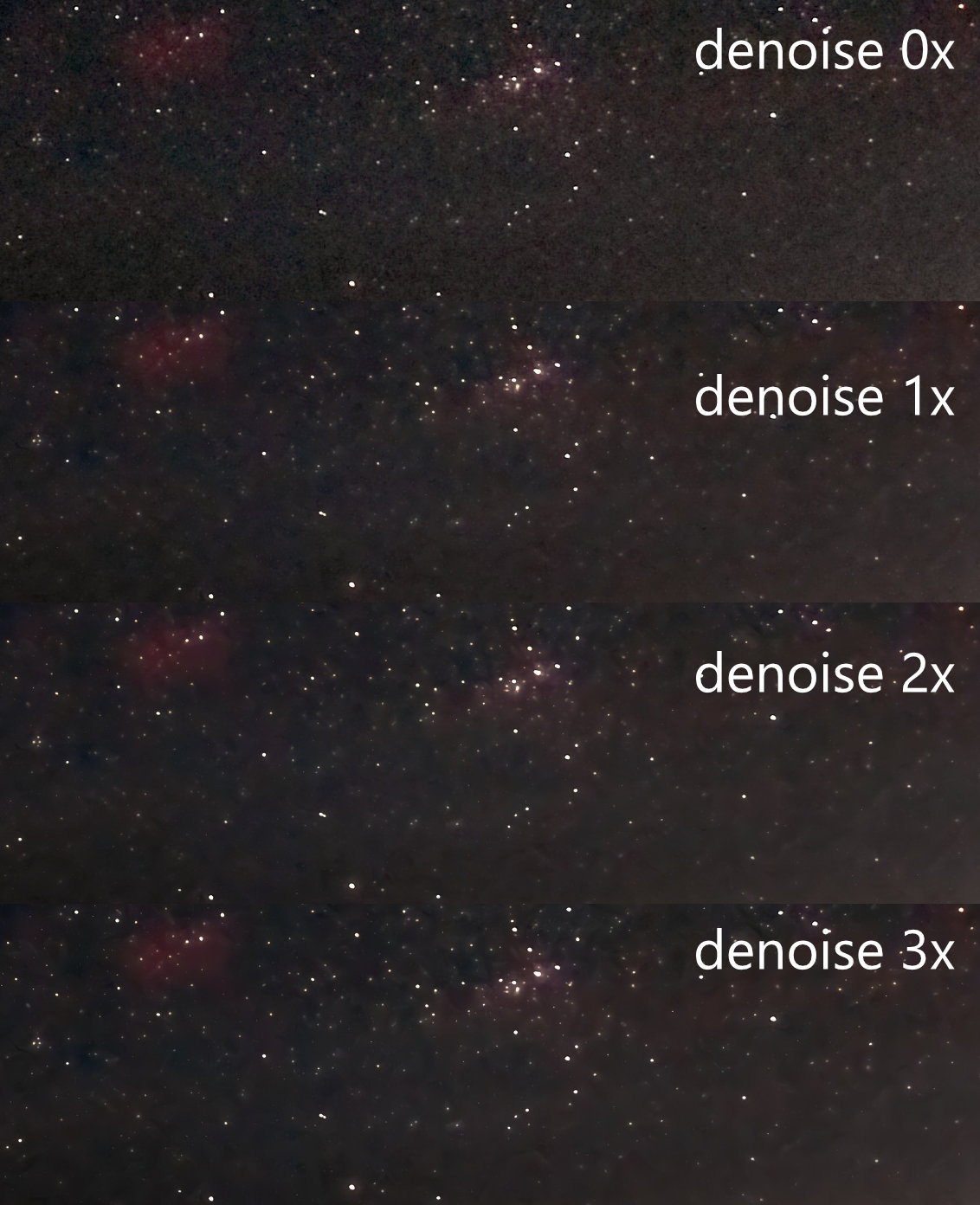

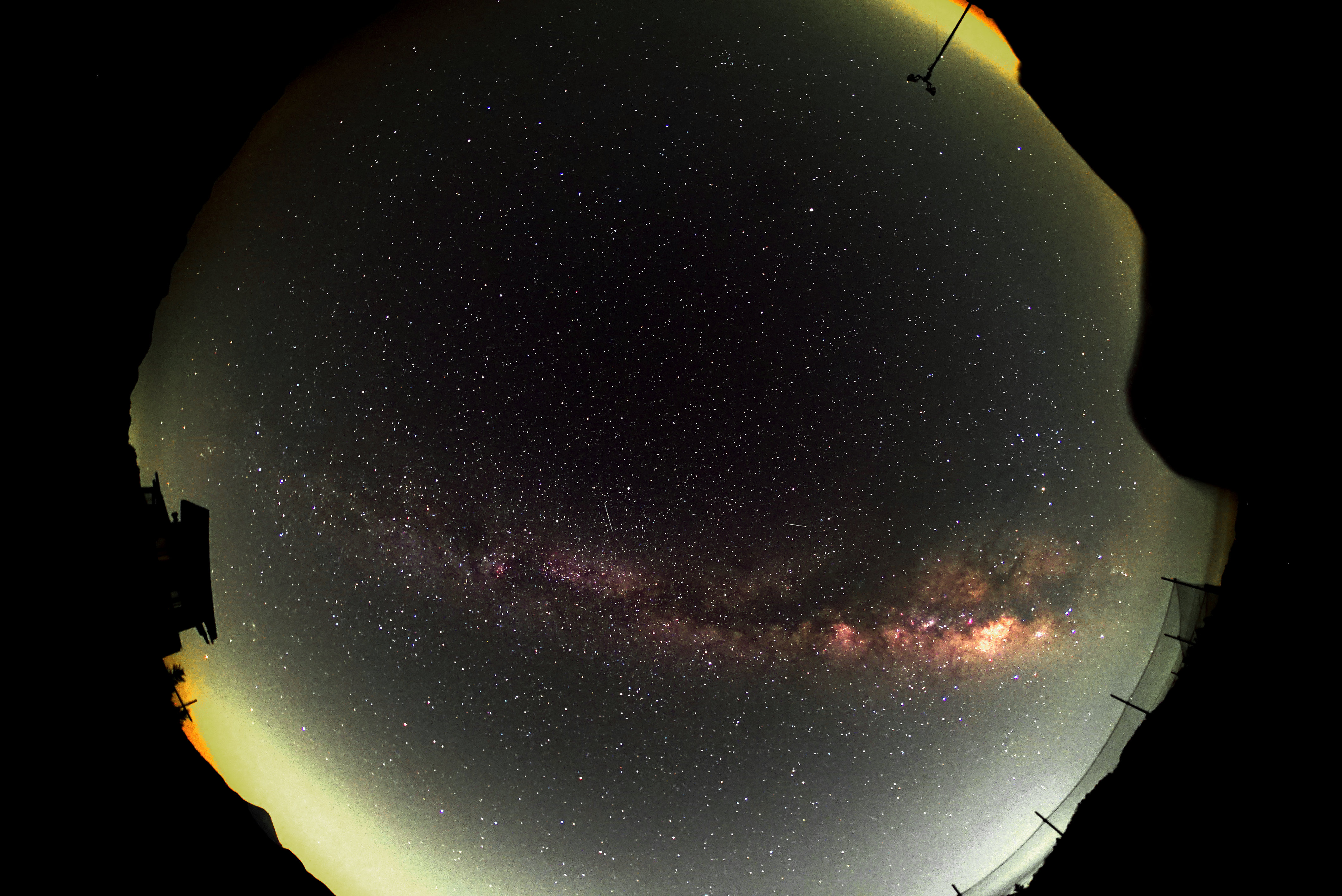

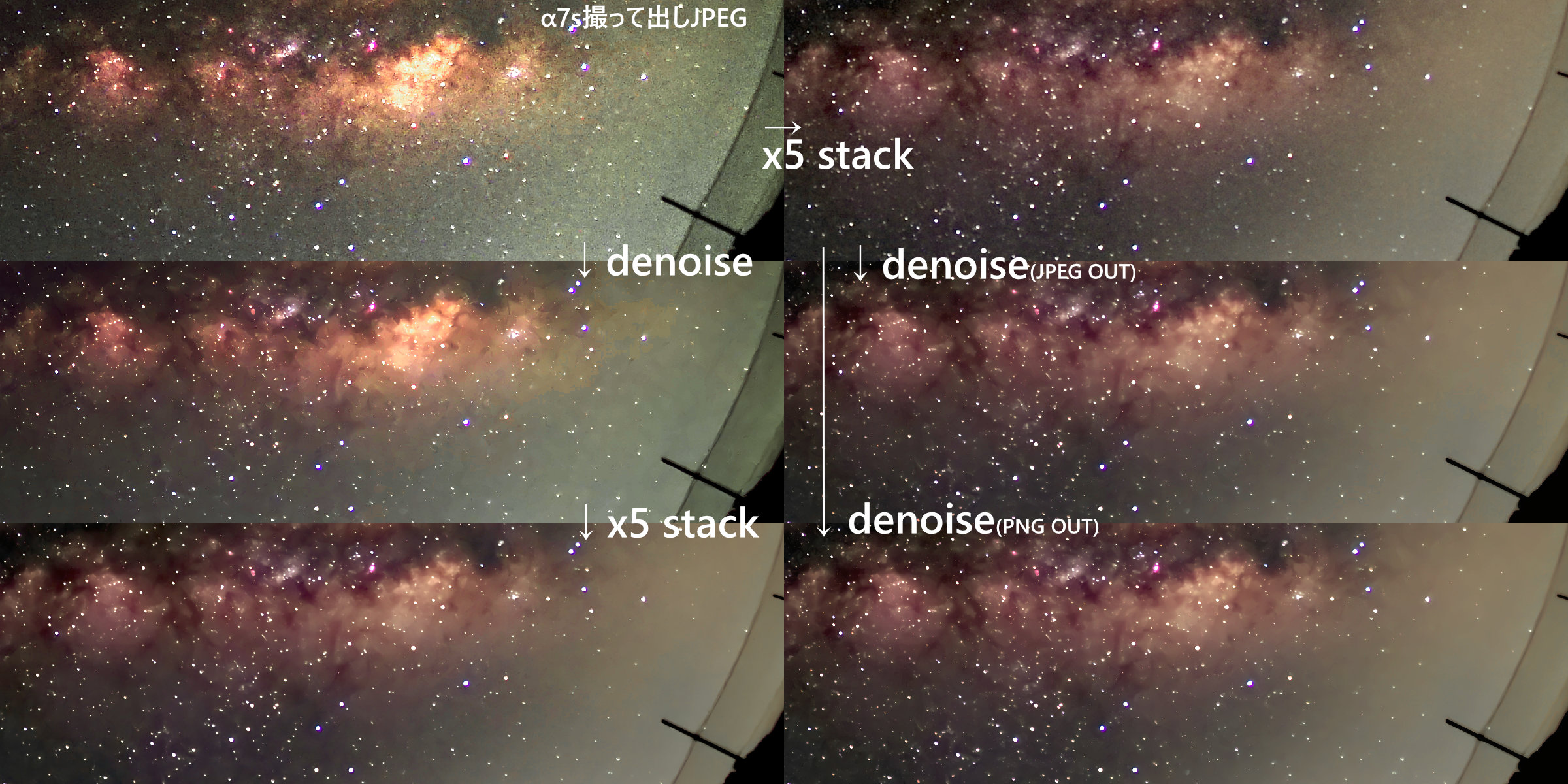

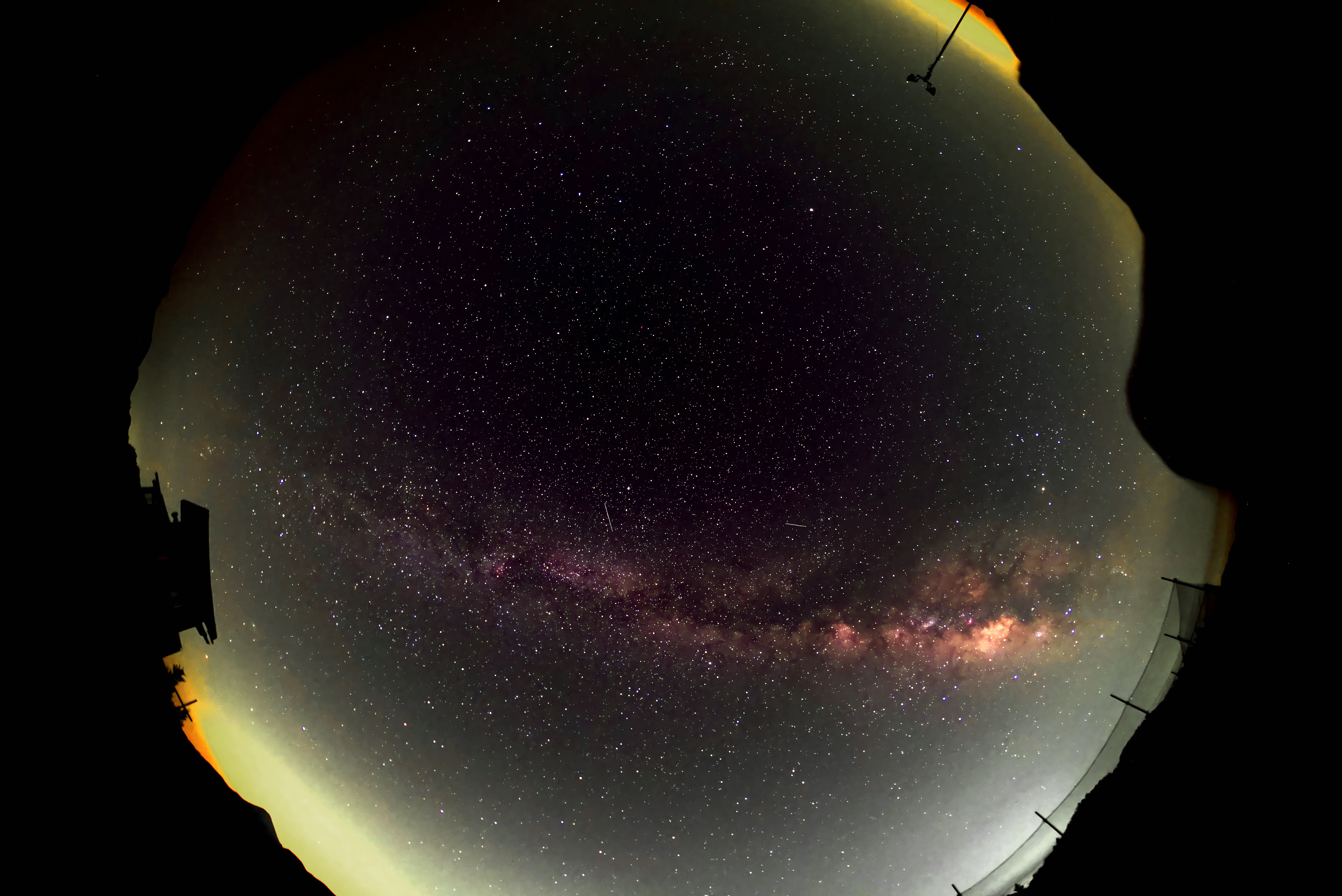

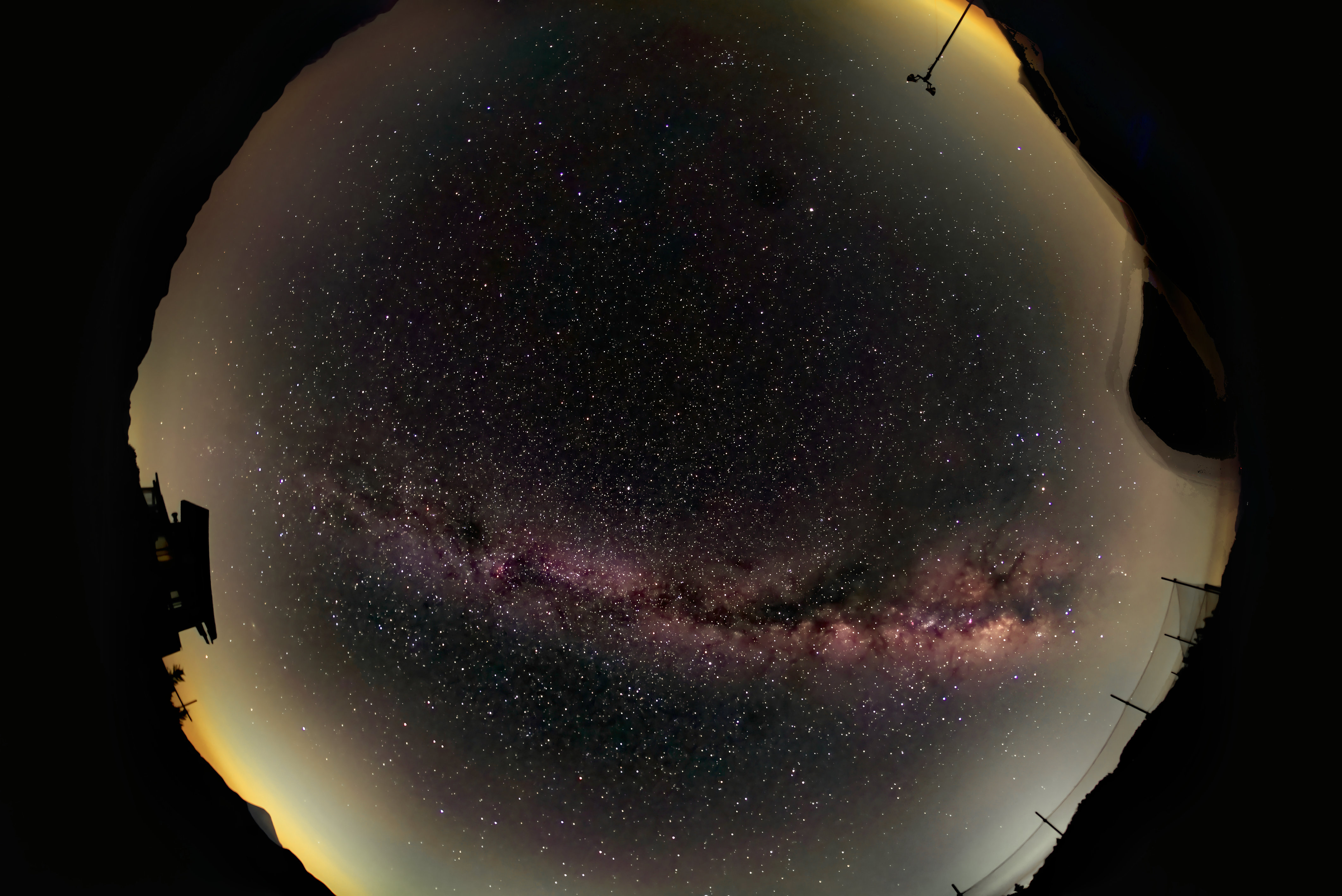

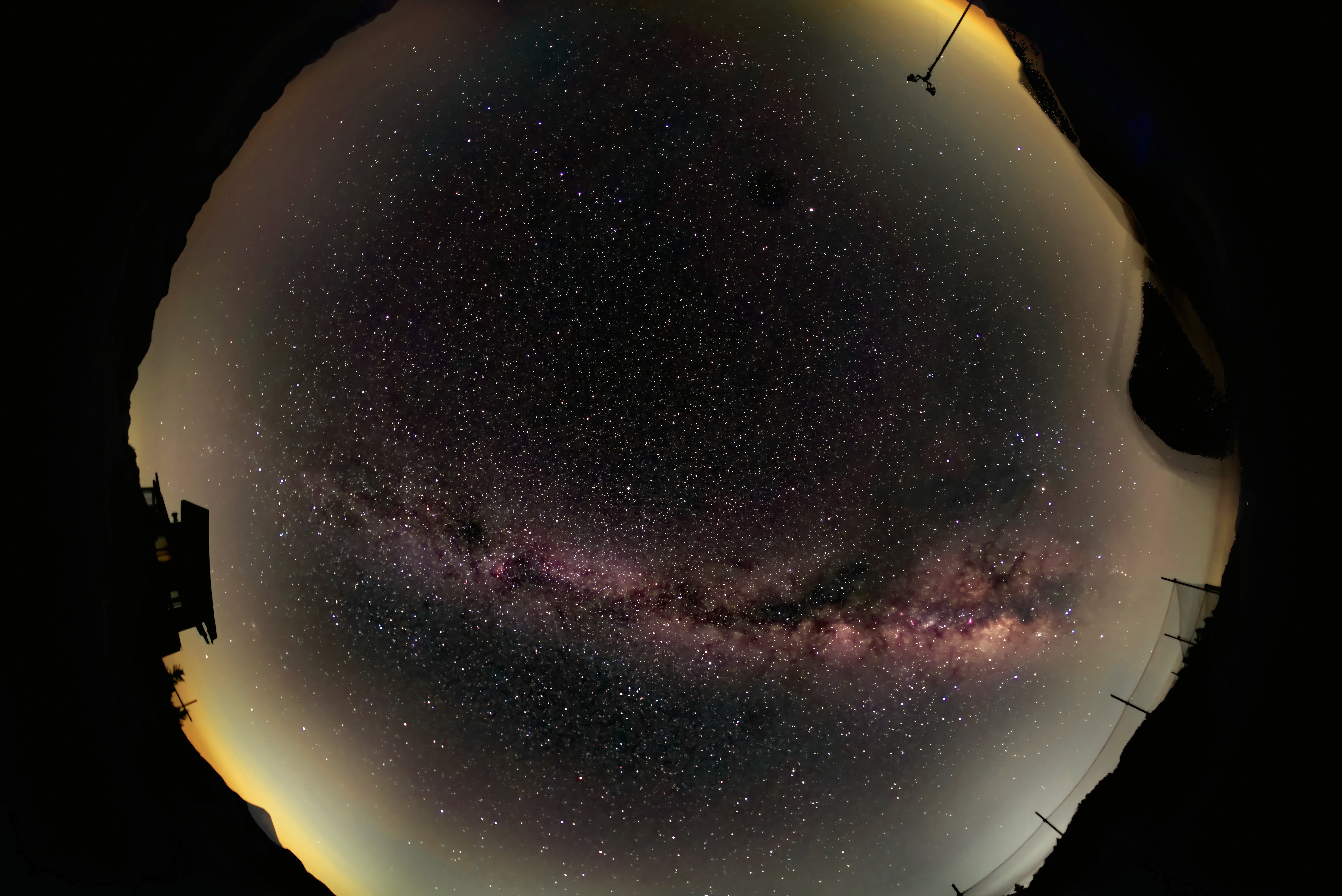

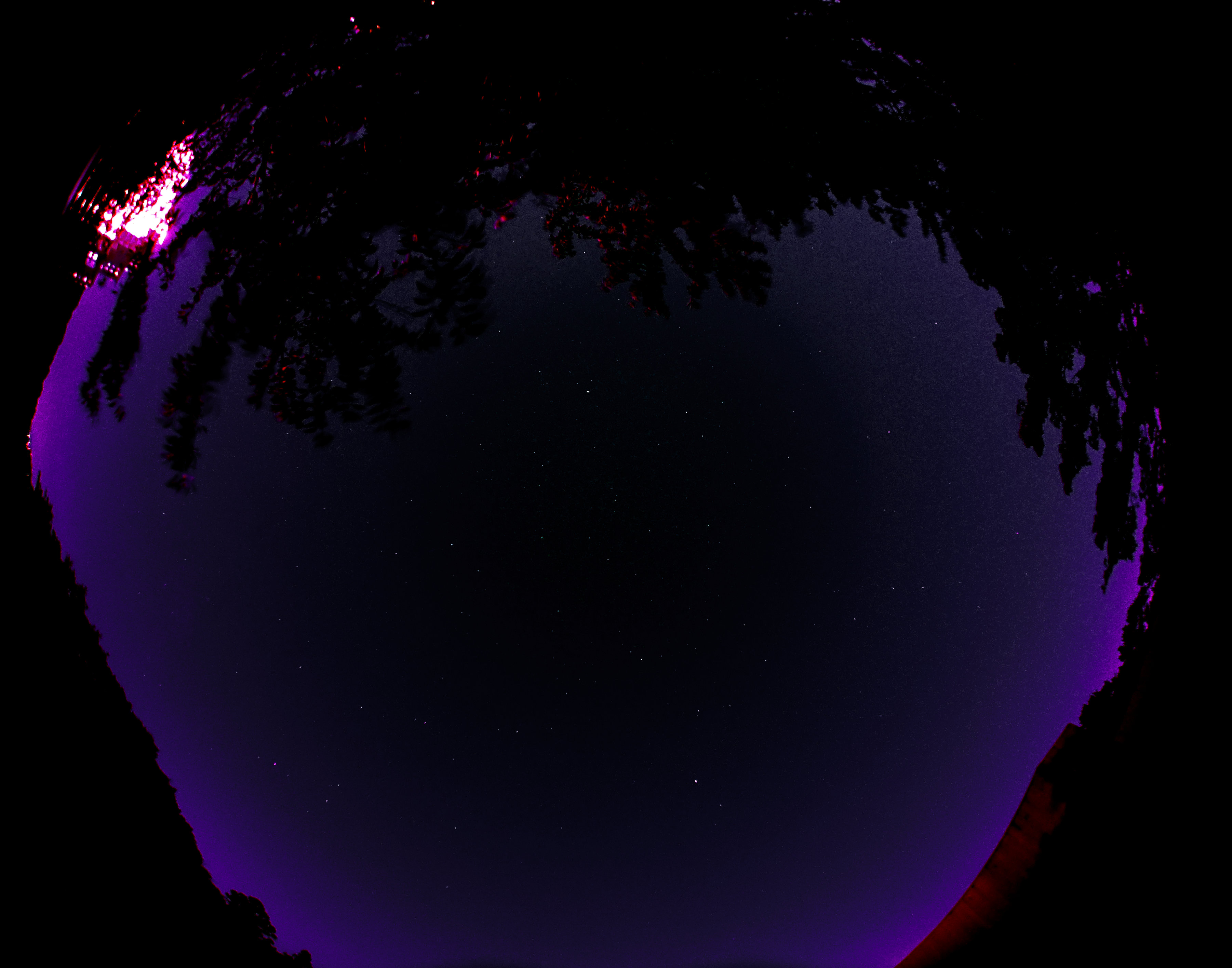

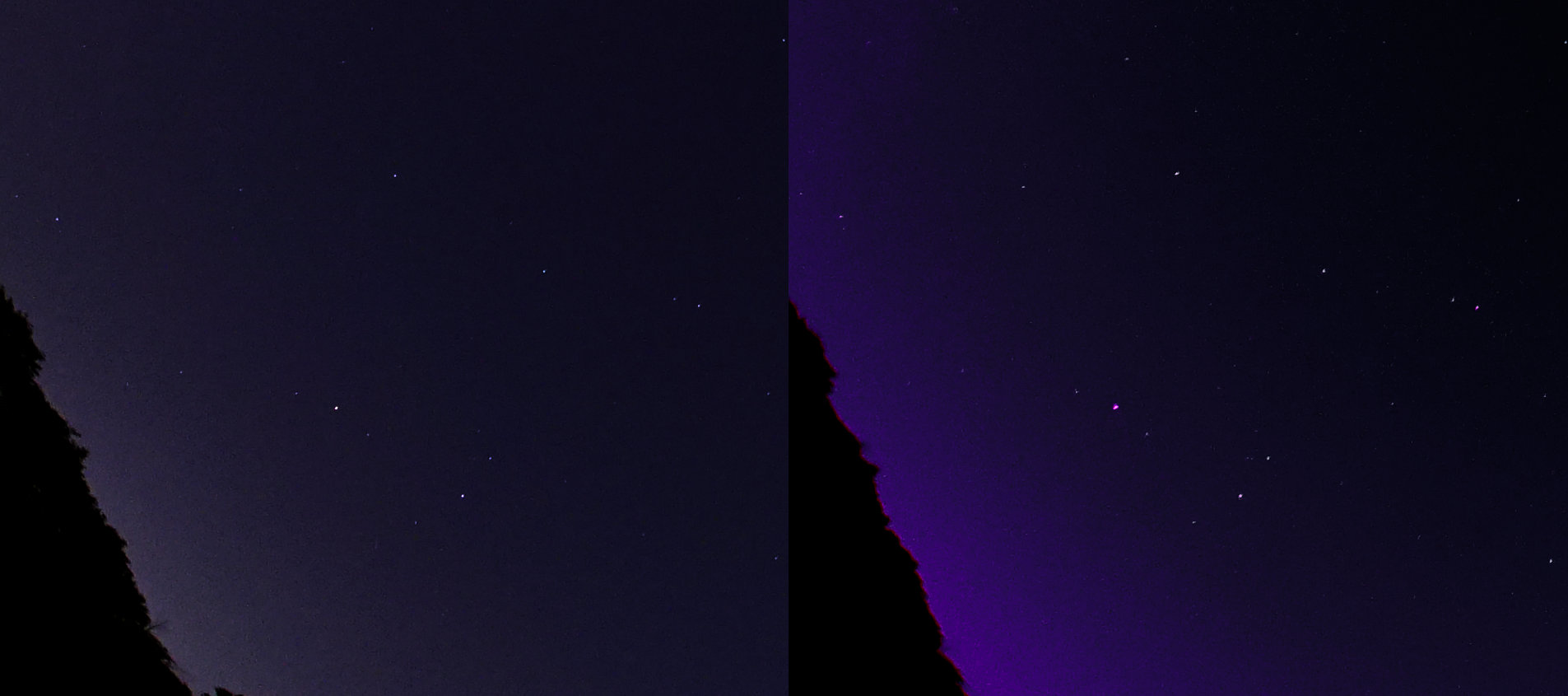

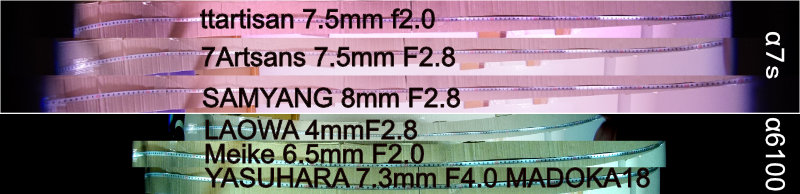

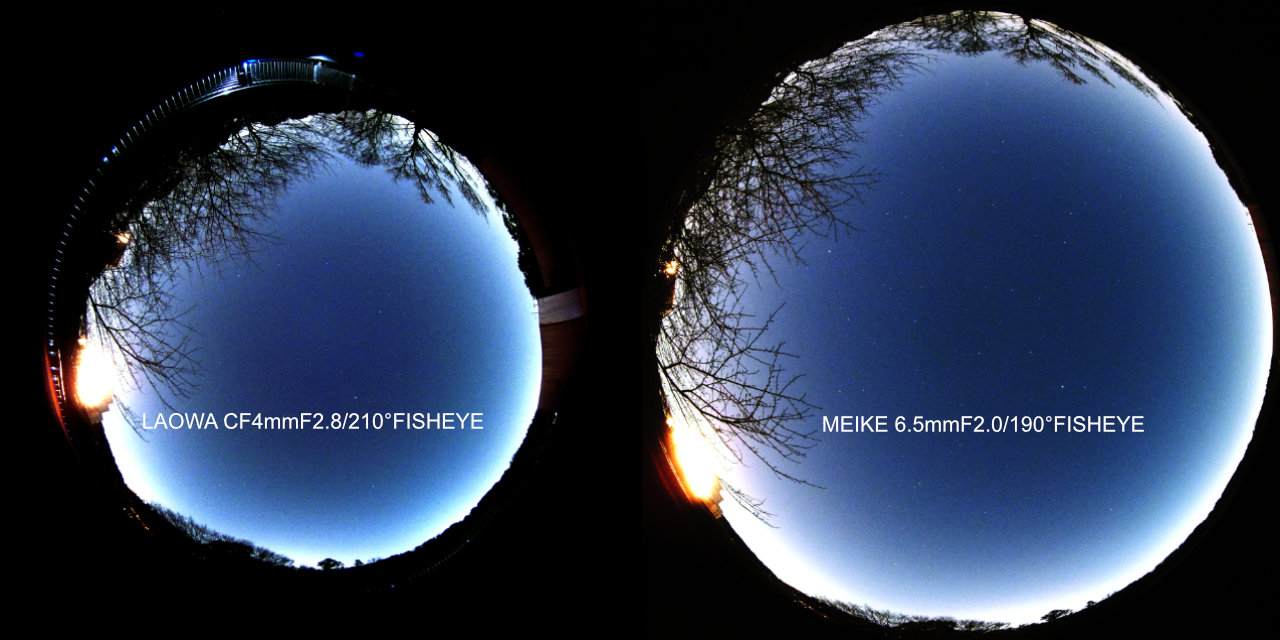

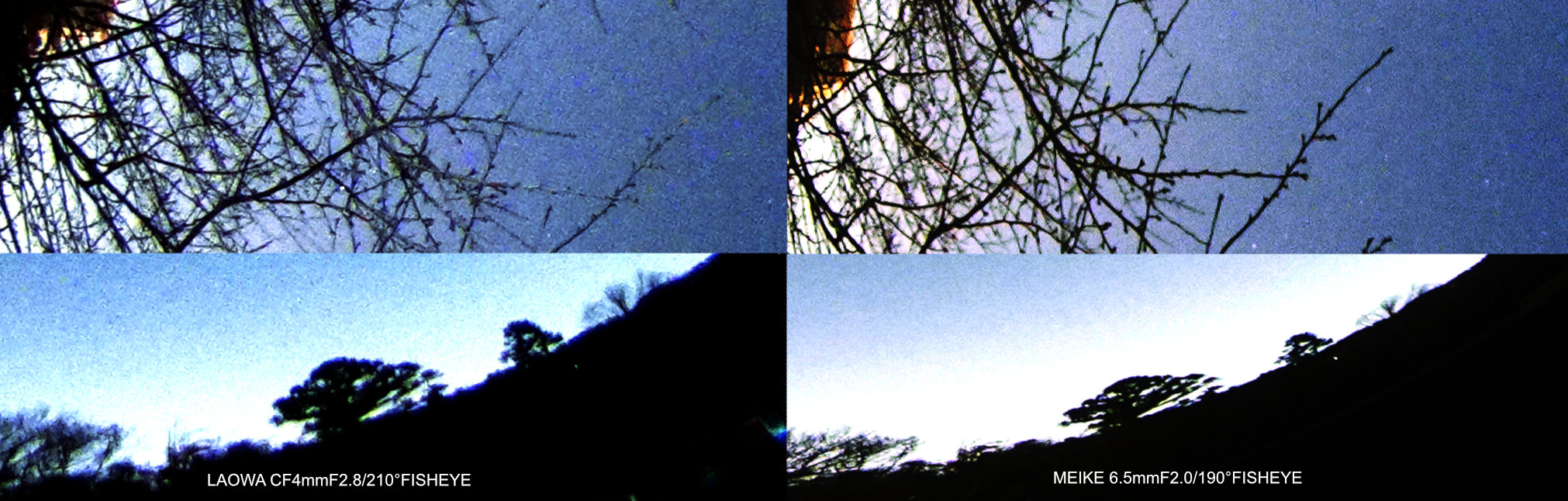

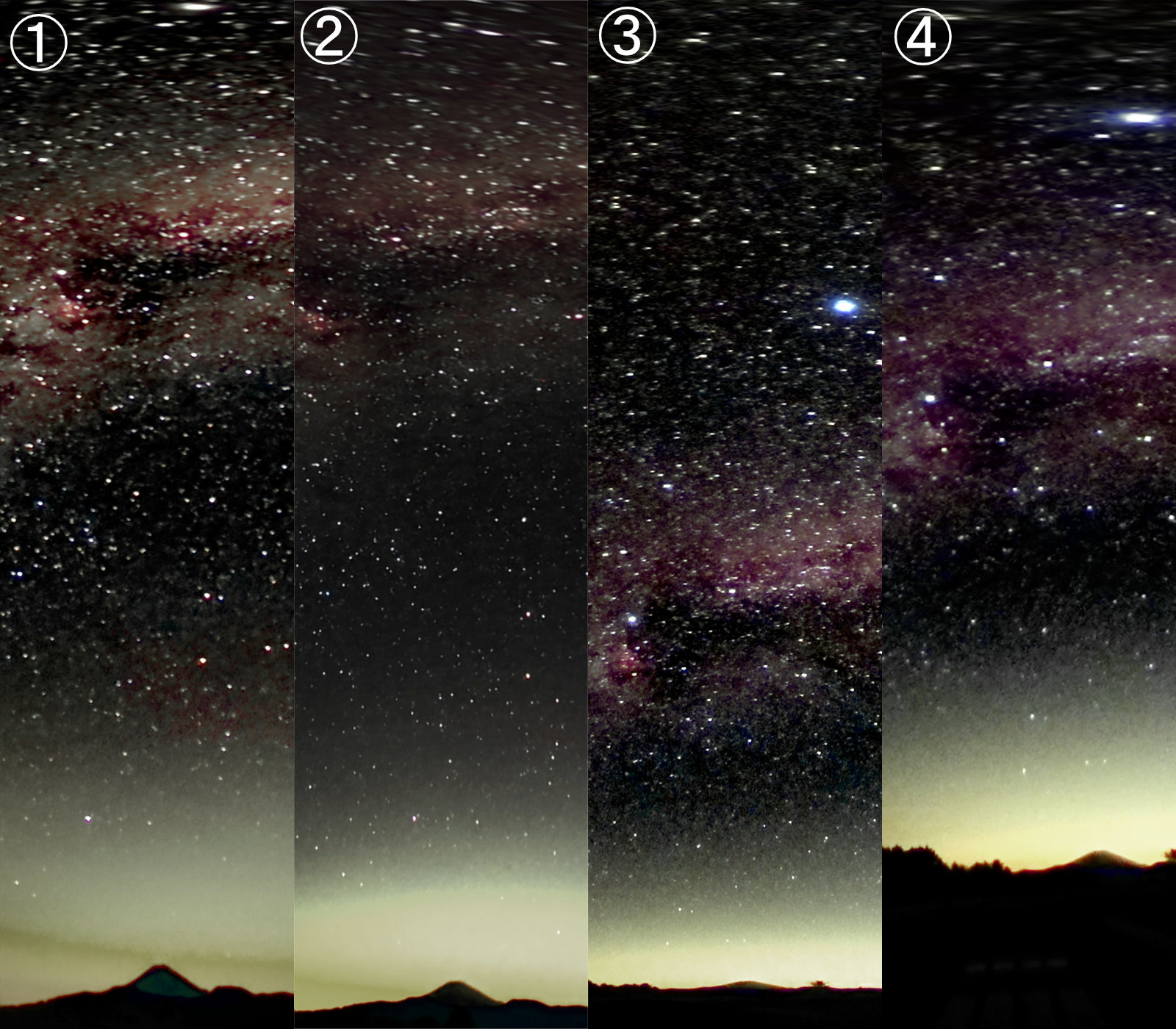

兛7s亄峀妏偱撿揤偺応崌丄denoise 1x偲2x偲3x偺嵎偼嬌乆嬐偐丅嫮偄偰尵偊偽2x婑傝偺1x偑挌搙傛偝偦偆偐側偭偰報徾丠

兛7s亄峀妏偱杒揤偺応崌丄2x仺3x偱嬐偐偵惎偑憹偊偰傞偐傕偟傟側偄丄偲偄偆姶偠偑偟偨偐傕丠

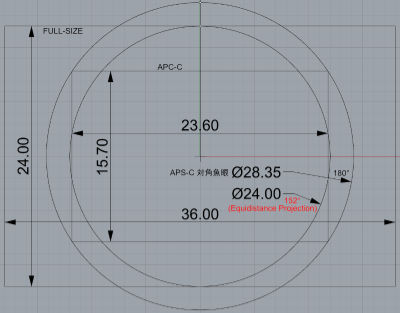

兛7s亄APS-C梡懳妏嫑娽偺応崌丄惎憸偑曵傟偰僐儞僩儔僗僩偑壓偑傞抂晹偑偪傚偭傄傝掲傑傞傛偆側3x偐側乕丠

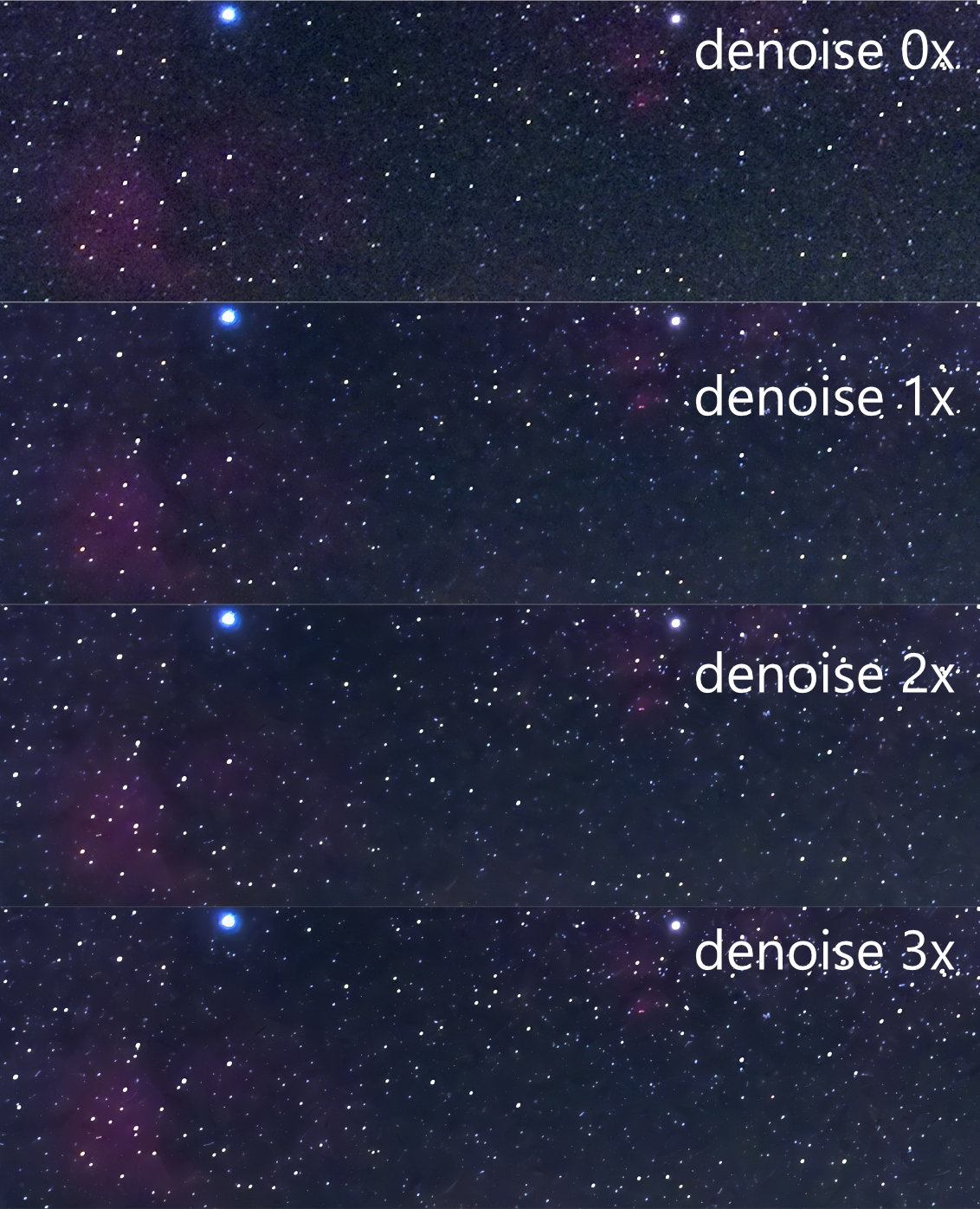

兛6100亄峀妏偱搶揤偺応崌偼丄1x偩偲僲僀僘偼徚偊側偄偺偱柧妋偵3x偩偑丄偪傚偭傄傝傾乕僥傿僼傽僋僩偑揰嵼偟偰偄傞傛偆側婥偑偡傞丠

兛6100亄墌廃嫑娽偺応崌傕丄僲僀僘傕尩偟偄偟丄傗偭傁傝惎憸偑曵傟傞抂晹偑僗僢僉儕偡傞3x偩傠偆偗偳丄揤偺愳偲偐傾乕僥傿僼傽僋僩側傫偠傖側偄偺偐偲偄偆擌傗偐偝丠

NEX5T亄峀妏亄僜僼僩僼傿儖僞偺杒揤偼丄2x偲3x偺嵎偑嬐偐偭傐偄偑丄岝奞偑擖傞側傜僐儞僩儔僗僩偑岦忋偡傞3x偑傛偝偘丠

丂庢傝姼偊偢丄廬棃NR傛傝傕辍偐偵崅夋幙壔偑婜懸偱偒偦偆側偙偲偼妋幚偱丄婐偟偄尷傝偩丅

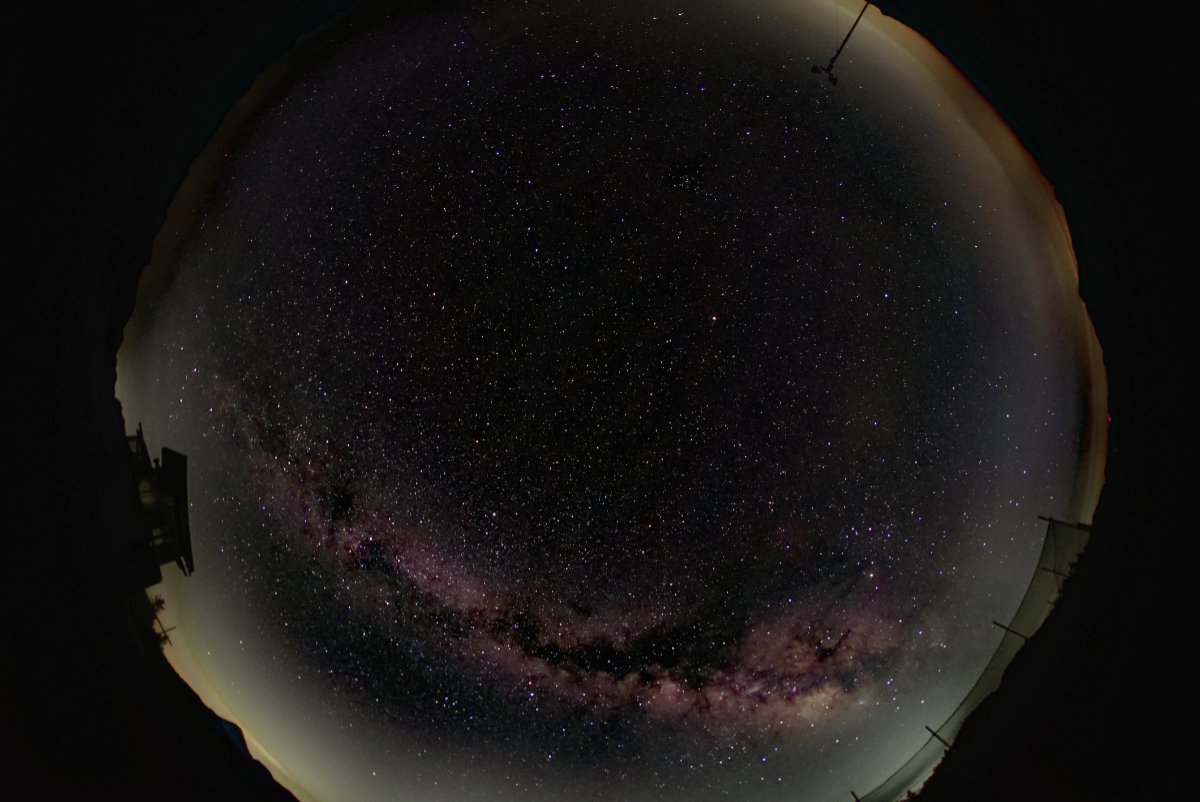

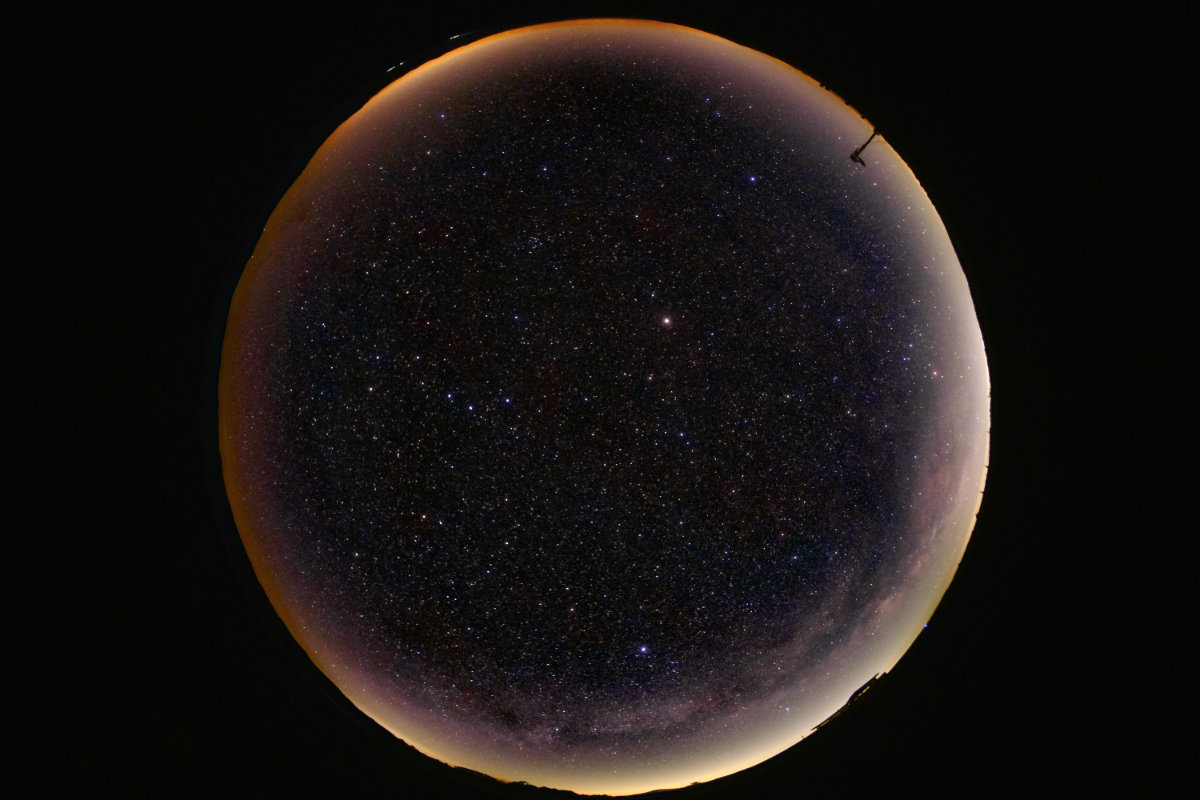

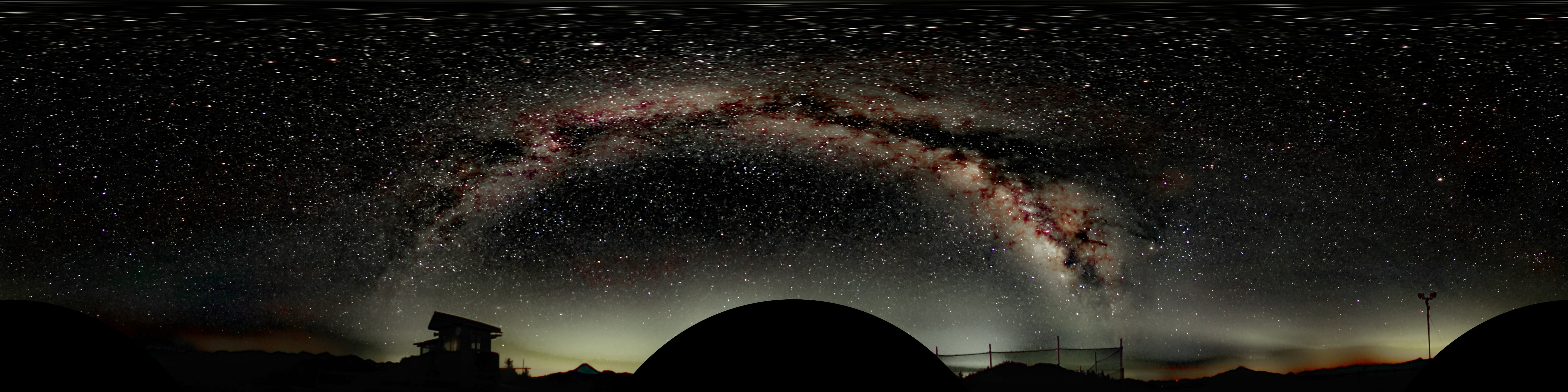

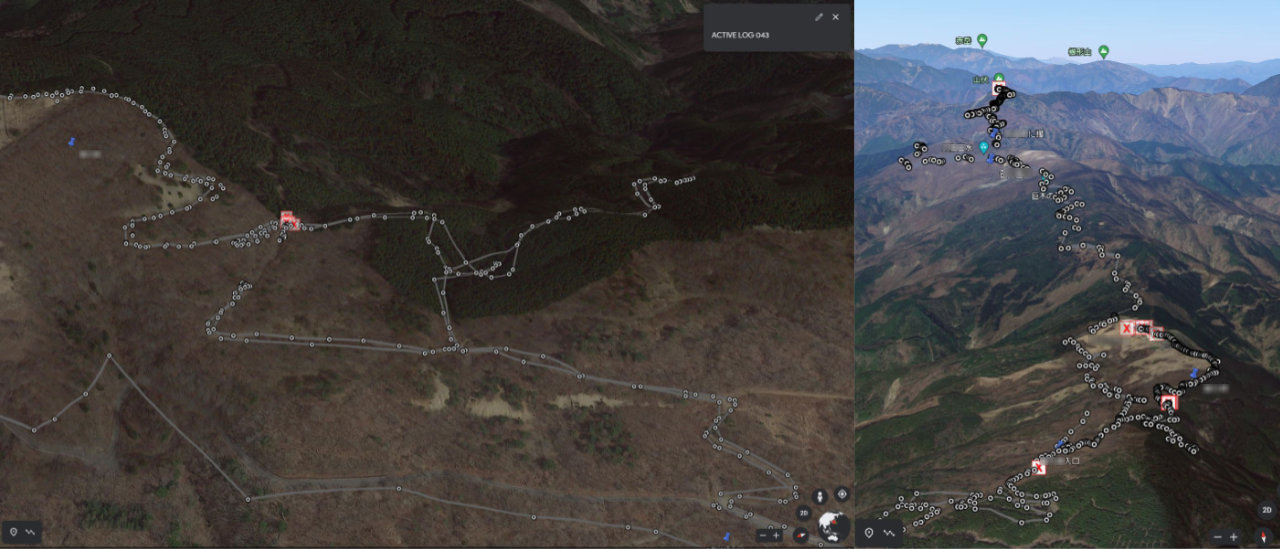

丂偙偙傑偱傪摜傑偊偰丄嵟傕崅夋幙側僞僀儉儔僾僗VR慺嵽壔偡傞偵偼偳偆偟偨弴斣偱嶌嬈偡傟偽偄偄偐傪専摙丅

丂僞僀儉儔僾僗梡偺応崌丄帪娫幉曽岦偺僲僀僘嶍尭偑晄壜寚偱偁傝丄僗僞僢僉儞僌憡摉偺帪娫幉曽岦偺張棟傪偳偺抜奒偱峴偆偺偐偑旕忢偵廳梫偱丄傑偨堦夞偺嶣塭偱1TB偵敆傞拞娫僼傽僀儖偑惗惉偝傟傞塣梡傕憐掕偟偨忋偱張棟偺僷僀僾儔僀儞傪峫偊傞昁梫偑偁傝丄擸傑偟偄偺偩丅

丂

丂

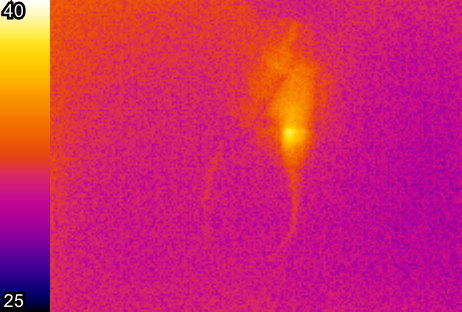

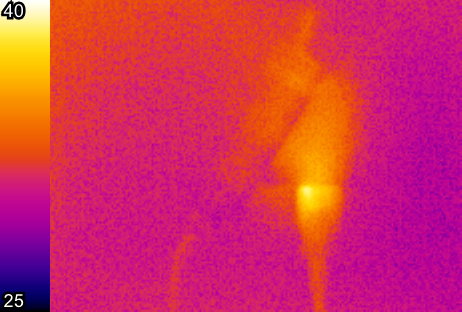

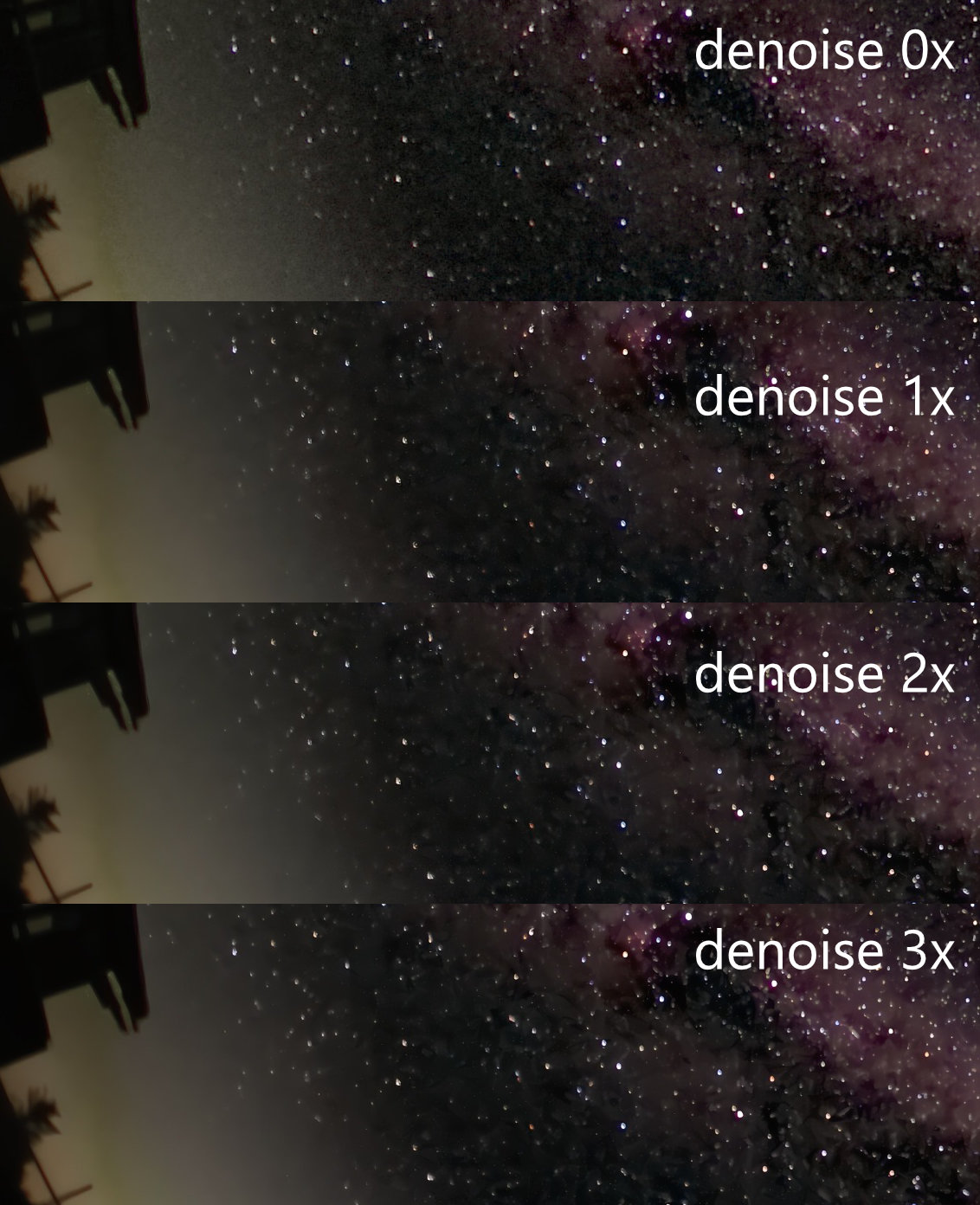

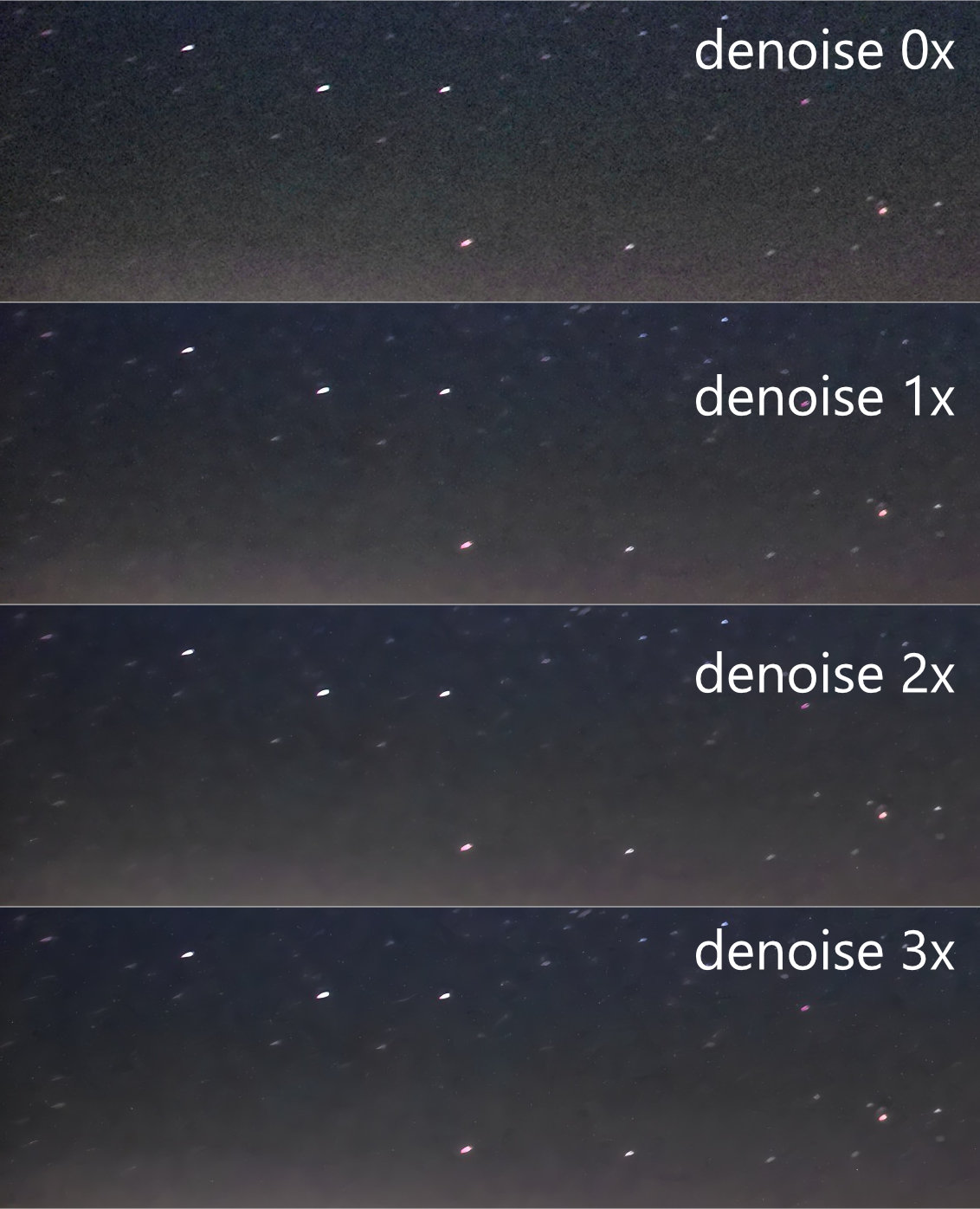

丂丒嵟傕旝岝惎傪塻偄憸偱廍偄忋偘偰惎偺悢偑懡偄偺偼丄堄奜傗嘇僗僞僢僋慜偵僲僀僘嶍尭偟偨帪偱丄旕忢偵僗僢僉儕偲偟偰偄傞

丂丂偟偐偟丄嬌彫側傾乕僥傿僼傽僋僩偑嶶嵼偟偰偄傞柾條偱丄摦夋壔偡傞偲僠儔僠儔偟偦偆

丂丒偙傟仾傪僗僞僢僋偡傞偲丄旝岝惎偑徚偊偰偟傑偭偰偄傞

丂丒嘆傪捈愙僗僞僢僋偟偨嘋偼僲僀僘偑敿尭偟偨堦曽偱側傫偐柊偄夋憸偵側偭偰偄傞

丂丒偙傟仾傪僲僀僘嶍尭偟偨嘍嘐偼埨掕偟偨旝岝惎偑偔偭偒傝摼傜傟偰偄傞

丂丒嘍偼JPEG備偊僴乕僼僩乕儞晹偑傗傗僲僀僕乕偲側傞偑嘐偲偺嵎偼嬌嬐偐

丂---

僗僞僢僋仺NR3x偺弴偱傛偦偆偩丅乮丠乯

偝偀丄GPU杮奿崜巊偺巒傑傝偩丅

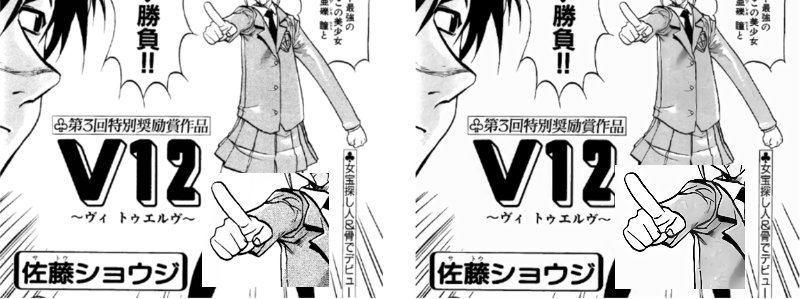

亙堦惗偱壗夞傕傗傜側偄亜

丂婡夛偑偁偭偨偺偱丄杮愋偐傜敳偗偰乮暘愋乯偟偰帺暘偺屗愋傪嶌偭偨丅

丂杮愋偺屗愋摚杮乮慡晹帠崁徹柧丄屗愋慡晹帠崁徹柧彂乯偼嫀擭擖庤偟偰偄偨偺偱丄屻偼嵟婑傝偺嬫栶強屗愋壽偱暘愋撏傪栣偭偰婰擖偟偰採弌偡傟偽OK丅柍椏丅

丂乽杮愋偵搊榐偡傞杮愋抧偼嫃廧抧偵尷掕偝傟偢丄妱偲偳偙偱傕偄偄乿偲偄偆抦幆偼埲慜偐傜抦偭偰偄偨偺偩偑丄娞怱偺乽杮愋偵婰擖偡傞杮愋抧偺婰擖曽朄偼丄変乆偑晛抜巊偄偟偰偄傞亂廧強亃偵憡摉偡傞亂廧嫃昞帵亃偱偼側偔亂抧斣亃偱偺昞婰偑僨僼僅儖僩丄扐偟搊榐偡傞杮愋抧偑帺帯懱偵傛傝亂廧嫃昞帵幚巤抧嬫亃偱偁傟偽亂廧強亃偱偺婰擖偱峔傢側偄乿偲偄偭偨丄慜採偲側傞抦幆(廧強亗廧嫃昞帵亗抧斣亗壠壆斣崋!偲偄偭偨攚宨偺棟夝)偑晄壜寚偺傗傗偙偟偄忦審傪姩埬偟偰寛掕偡傞昁梫偑偁傝丄慡懱憸傪攃埇偡傞偺偵擄媀偟偨丅

丂巹偺慖傫偩杮愋抧偼丄GoogleMAP偺廧嫃昞帵偲楬慄壙恾偺抧斣昞婰偑堦抳偟偰偄偰偙傟偑杮棃偺抧斣昞婰側偺偐堘偆偺偐惓偟偄偺偐暘偐傜側偔偰崿棎偟偨偑丄乽廧嫃昞帵幚巤乿偺懚嵼偝偊棟夝偱偒傟偽丄偙偺応強偑偨傑偨傑廧嫃昞帵幚巤抧嬫偱丄峏偵乽亊亊亊挰乿偺乽挰乿傕乽帤乿傕側偄強偱偁偭偨傝偱丄妱偲僔儞僾儖偵婰嵹撪梕傪寛掕偱偒偰丄傑偀丄寢壥僆乕儔僀偩偭偨丅

丂偁偲丄暘愋撏偺憢岥偱扴摉幰偵掶惓偝傟偨偺偑丄乽晝曣偺巵柤丂晝曣偲偺懕偒暱乿偵婰嵹偡傞柤慜偼屗愋偵婰嵹偝傟偰偄傞帺暘偺幚偺亂晝亃傗幚偺亂曣亃偱偁偭偰丄尰帪揰偱壠懓偲擣幆偝傟偰偄傞乮宲晝傗宲曣側偳偺乯晝曣偱偼側偄丄偲偄偆傕偺偱丄巹偼乽傆乕傫丠乿掱搙偺姶憐偩偑丄恖偵傛偭偰偼寵側婥帩偪偵側傞傫偩傠偆側丄偲巚偭偨丅

丂偁丄偦偆偄偊偽丄報娪乮擣報乯偵偮偄偰偼丄暘愋撏偵撴報偼擟堄偲偄偆扐偟彂偒偑僗僞儞僾偝傟偰偄偨偺偱丄帩嶲偡傞昁梫偼柍偐偭偨傛偆偩丅偙傟偼僐儘僫懳墳偱偺報娪儗僗壔偺堦娐偩傠偆偐丅

丂偦傫偱丄乽帺屓偺恎暘傪徹柧偡傞彂椶乮塣揮柶嫋徹摍乯乿傪帩嶲偟偨偗偳丄嵟屻傑偱妋擣偝傟側偐偭偨丅 偮傑傝丄懠恖偑彑庤偵暘愋偟偰偟傑偭偰傕偝偟偰栤戣偑惗偠側偄掱搙偺惂搙側傫偩傠偆偐丄屗愋偭偰丅乮偊偊傫偐丠乯

丂傑偀丄偙傟傜慡晹偑崱屻昁梫側偄抦幆側傫偩側乕丄偲巚偆偲丄恖惗偲偼柍懯偺廤崌懱側偺偩側丄偲偟傒偠傒丅

丂

丂

丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂 丂

丂

丂

丂